GESCHICHTLICHE PARALLELEN

Als ein gewisser Leo Fender in den 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts den Gitarrenverstärker revolutionierte, dachte er dabei sicher nicht an eine Baßlaute aus der Renaissance. Da die Musikgeschichte jedoch schon immer stark mit dem technischen Fortschritt ihrer Zeit verknüpft ist, hat Leo Fenders Geschichte doch auch einiges mit unserer Theorbe am Hut.

Leo Fenders Gitarrenverstärker half damals in den 40er Jahren den Gitarristen auf den Showbühnen mit dem vorherrschenden BigBand-Sound lautstärketechnisch mithalten zu können und ein ganz ähnliches Problem hatten auch die Gitarristen der Renaissance, die Lautisten, knapp 400 Jahre davor.

Als sich gegen Ende der Renaissance in Italien die Oper und der Sologesang entwickelte, gab es einen großen Bedarf an Begleitinstrumenten. Und da die damaligen Lauten nicht mehr mit den wachsenden Ensembles mithalten konnten, musste man erfinderisch werden. Dass man, wie Leo Fender, Klänge elektronisch verstärken kann, war natürlich noch keine Option. Also behalf man sich mit einem bautechnischen Kniff.

Theorbe oder Chitarrone?

Über Unterschiede in der Bauweise wurde lange gestritten. Heute ist sich die Musikwissenschaft einig: Theorbe und Chitarrone meinen das gleiche Instrument.

Die Giraffenlaute

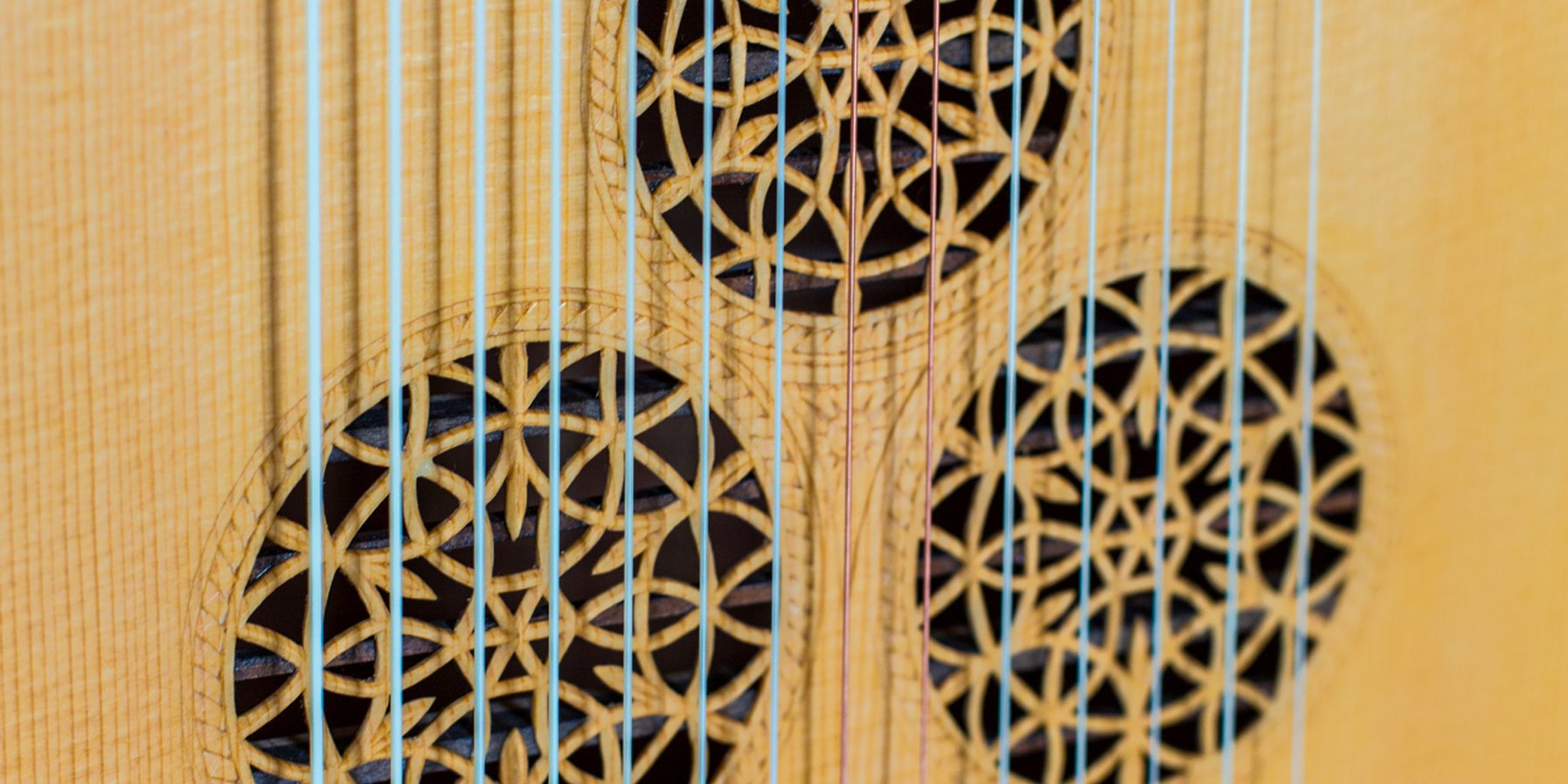

Um den Ambitus, also den Tonumfang des Instruments, zu erweitern hat man der klassischen Lautenbauweise noch ein ganzes Spektrum an Basstönen hinzugefügt. Damit man auch wirklich tiefe Basstöne spielen kann und um die Saitenspannung nicht zu überlasten, sind diese Basssaiten teilweise bis zu zwei Meter lang, was dem Instrument ein giraffenartiges Aussehen verleiht. Üblicherweise besitzt die Theorbe 14 Saiten – die sieben hohen Saiten können klassisch gegriffen werden und die sieben Basssaiten sind freischwingend diatonisch gestimmt.

Christina Pluhar und L'Arpeggiata spielen die Ciaccona del Paradiso e dell' Inferno

Nicht nur Begleitung

Wegen seiner Klangfülle wurde die Theorbe im 17. Jahrhundert zu einem der beliebtesten Generalbassinstrumente. Komponisten wie Antonio Caldara und Claudio Monteverdi forderten in vielen ihrer Madrigal- und Motettenkompositionen explizit eine Theorbe als Gesangsbegleitung.

Solistisch wurde für das Instrument, aufgrund seiner doch sehr speziellen Bauweise, eher weniger komponiert. Die Ausnahmen von Alessandro Piccinini oder Johann Hieronymus Kapsberger zeigen aber das virtuose Potenzial der Langhalslaute.

Und auch heute feiert die Theorbe dank tollen Interpreten und Interpretinnen wie Christina Pluhar oder Thomas Dunford ein absolutes Comeback. Nur für das Theorben-E-Gitarren-Duo müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden.

Johann Hieronymus Kapsberger: Toccata Nr. 1, gespielt von Thomas Dunford

Text: Julian Conrad, Stand: 7.5.2020

Alte Musik in Elbphilharmonie und Laeiszhalle erleben: