Text: Albrecht Selge, 29.12.2024

Die Größe eines Menschen, der nicht mehr da ist, kann sich auch darin zeigen, wer untröstlich bleibt. Über Joseph Haydn ist zu lesen, noch in seinen letzten, gebrechlichen Lebensjahren vor seinem Tod 1809 seien ihm regelmäßig die Tränen gekommen, wenn jemand den Namen Mozart erwähnte. Die beiden Komponisten, die sich vermutlich 1783 kennengelernt hatten, müssen trotz recht unterschiedlicher Temperamente eine starke innere Nähe zueinander empfunden haben, wie sie wohl Seltenheitswert hat unter großen Künstlern, die ansonsten (in den besseren, neidfreien Fällen) einander respektieren oder sogar bewundern mögen, aber kaum wirklich verstehen. Als Haydn im Juli 1792 nach anderthalbjährigem erfolgsrauschenden London-Aufenthalt nach Wien zurückkehrte, war der 24 Jahre jüngere Mozart seit einigen Monaten tot. Kann man sich diesen Schmerz vorstellen? »Die nachweld beckomt nicht in 100 Jahren wider ein solch Talent«, schrieb Haydn.

Den »einzigen der Zeitgenossen, welcher das Genie in seinen Tiefen erfasst haben wird«: So nennt Martin Geck in seiner 2005 erschienenen Mozart-Biographie den hellhörigen, väterlichen Freund Haydn. In diesem gelegentlich philosophisch übersprudelnden, aber höchst interessanten Buch singt Geck, für einen deutschen Ordinarius der Musikwissenschaft herrlich exaltiert, das überschwängliche Lied der Mozart’schen Freiheit:

»Zwischen Bach und Beethoven das große Aufatmen: keine Predigt, kein Bekenntnis, kein Ethos, kein deutscher Tiefsinn, sondern Freiheit. Freiheit des Agierens, des Fühlens und Denkens. Zugleich Ahnung von absolutem Glück: Geborgenheit bei einer Mutter namens Musik, die schön und jung ist und doch alles versteht – auch den Kummer. Und die ihrerseits alles mit uns teilt. Wollen Bach, Beethoven, Wagner, Schönberg mit uns teilen, wenn sie zu uns sprechen? Mozart teilt: seine Lust an den Verwirrspielen des Figaro, seine Freude an einer überraschenden harmonischen Wendung.«

»Harlequin komponiert« wollte Geck sein Mozartbuch ursprünglich betiteln; aber Pointierung muss Grenzen haben, wenn sie der Erkenntnis dienen soll, statt neue Klischees hervorzubringen. Dabei hat Gecks Porträt des Wolfgang-Amadé-Harlequin, jenes absolut freien Spielers, den großen Vorteil, dass es forschungsstandmäßig up to date ist. Weidlich überholt, aber im allgemeinen Bewusstsein noch immer präsent sind ja manche Mozartklischees: »Verarmt, gebrochen« sei der Komponist bei seinem Tod gewesen, hieß es noch 1977 im so berühmten wie fragwürdigen Mozart-Essay von Wolfgang Hildesheimer, den die Literaten lieben und die Musikhistoriker bestirnrunzeln. Aber nicht nur das längst widerlegte Verhungernlassen des armen Mozart durch die garstigen, kalten Wiener wäre so ein kontrafaktisches Kitschbild, sondern vielleicht auch unsere eigene stereotype Vorstellung vom ewigen Mozartjanuskopf, quasi einem Mozartkugelmenschen: immerzu hier Bruder Lustig und daneben oder dahinter Gevatter Tod. Beide wären übrigens passionierte Spieler, sowohl der Alberne als auch der Sensenmann, der immerzu kegelt (Schicksale nämlich) und Billard spielt (mit uns als seinen Kugeln).

Geck hingegen zielt mit seiner Harlequin-Allegorie letztlich immer auf das Entscheidende, nämlich die Musik: »Was sich bei Haydn entwickelt, was bei Beethoven als zwingend notwendiger Prozess erscheint, was Wagner als schicksalhaft propagiert, stellt sich bei Mozart als ein von ihm nach unbekannten Regeln wunderbar geleitetes Spiel dar.«

Das unbekannte Regelwerk dieses Spiels ist etwas völlig anderes als musikanalytisch beweisbare Stringenz, derzufolge »ein Werk, mindestens ein geglücktes, nicht anders sein kann, als es ist« (Carl Dahlhaus). Mozarts Musik ist bei aller Brillanz seines Handwerks nie ein einheitliches Muss, sondern immer ein vielfältiges Kann. Anstrengungslos aber dürfte die Entstehung dieses schwerelosen Kann kaum gewesen sein. Selbst die vorgestellte spielerische Leichtigkeit von Mozarts Komponieren, einer Konzentrationsleistung sondergleichen, gilt ja nicht immer und bedingungslos, auch dieser Komponist kannte Schaffenskrisen (etwa beim zähen Fortgang der »preußischen« Quartette 1789/90, die Mozart selbst »mühsame Arbeit« nannte); und wenn er eine Opernouvertüre in einer Nacht vor der Generalprobe schrieb, dann bedeutet das längst nicht, dass er sie da erst komponierte.

Lücken (finanzielle und biografische)

Natürlich könnte man Wolfgang Amadé Mozart (so, und nicht »Amadeus«, nannte er sich selbst) nicht nur ästhetisch, sondern auch konkret biographisch als einen Spieler bezeichnen. Als Billardspieler soll er so »leidenschaftlich« wie – etwas peinlich, diese zeitgenössische Einschätzung wiederzugeben – »schlecht« gewesen sein. Der Komponistenkollege Franz Seraph Destouches (1772–1844) berichtete über Mozart:

»Wenn ein berühmter Billardspieler in Wien ankam, hat’s ihn mehr interessiert, als ein berühmter Musiker. Dieser, meinte er, würde schon zu ihm kommen, aber jenen suchte er auf; er spielte hoch, ganze Nächte durch. Er war sehr leichtsinnig, seine Frau hat’s ihm nachgesehen … Immer hatte er Geld notwendig.«

Der Hinweis auf die Nachsichtigkeit von Constanze Mozart, geborene Weber, gelernte Sopranistin, ist übrigens auch in anderer Hinsicht interessant. Denn einige frühere Biografen tendierten dazu, in schlechter alter cherchez-la-femme-Tradition die angeblich verschwenderische Ehefrau für die finanzielle Misere des späten (das heißt, Mittdreißigers) Mozart verantwortlich zu machen. Dass nun aber die verwitwete Constanze das ihr vererbte Schuldenproblem nach dem Tod des Mannes bald gelöst hatte und bis zu ihrem Tod im Alter von achtzig Jahren anno 1842 noch ein erkleckliches Vermögen erwirtschaftete, erhärtet den Verdacht gegen ihr Haushalten eher nicht. Und wenn der Witwe gar noch gelegentlich angekreidet wird, dass sie die nach dem Tod des Mannes entstehenden Mozart-Mythos nach Kräften förderte und geschäftstüchtig nutzte, setzt das eigentlich der unverfrorenen Misogynie die Krone auf.

Das Klischee von Mozarts »Verarmung« ist also angesichts seines auch 1790 und 1791 noch erwiesenermaßen guten Einkommens widerlegt (auch wenn es nicht mehr so hoch war wie in den Jahren zuvor). So stellt sich erst recht die Frage nach der Ursache von Mozarts Schuldenproblemen, die ihn mehrfach dazu führten, seinen Freimaurer- Kollegen und »ächten und wahren Freund« Johann Michael Puchberg um hohe Summen anzupumpen. Immer wieder mal wird die Vermutung geäußert, Mozart habe viel Geld beim Glücksspiel verzockt, sei vielleicht spielsüchtig gewesen. Abwegig wäre das nicht, war doch die krankhafte Spielleidenschaft nicht erst zu Zeiten von Dostojewskis Roman »Der Spieler« (1866) eine europäische Pandemie, sondern schon im 18. Jahrhundert verbreitet. Der Mozart-Librettist Lorenzo da Ponte bekannte sich in seinen herrlich unterhaltsamen Erinnerungen freimütig zu seiner eigenen Abhängigkeit als junger Mann in Venedig, und der österreichisch-ungarische Offizier und Schriftsteller Johann Graf Fekete de Galantha schrieb 1787 in seiner »Skizze eines lebenden Bilds von Wien, entworfen von einem Weltbürger«, dass das Glücksspiel »in der guten Gesellschaft trotz aller behördlichen Einschränkungen einen sehr bedeutenden Ausgabenpost« darstelle.

Konkrete Belege wie Schuldscheine fehlen jedoch, so dass Geck ein vorsichtiges Fazit zieht: »Ob Mozart in größerem Umfang gespielt hat, ist nicht bekannt. Sollte er tatsächlich beim Kartenspiel oder beim Billard – auch dort konnte es um hohe Summen gehen – Geld eingesetzt haben, so würde dies jedoch wichtige Facetten seiner Biographie besser erklären, als es bisher gelingt. Kleinherzig erscheint der Versuch, ihn mit allen Mitteln vor dem Odium des Spielers bewahren zu wollen: Er ist keine reine Seele, sondern ein ingeniöser Künstler, dem das Etikett ›Spieler‹ in einem charakterologischen Sinne sogar gut anstünde.«

Zu betonen ist dabei, dass Mozarts kostspieliger, luxusfreudiger Lebensstil außer Frage steht: noble Beletage-Wohnung, bis zu drei Bediente, dazu ein Pferd für morgendliche Ausritte und natürlich luxuriöse Kleidung aus China- und Atlas-Seide (seine Lieblingsfarbe war übrigens Rot) etc. pp. Statt also den knauserigen Wienern die Schuld zu geben, ließe sich – mit oder ohne Glücksspiel – eher an das legendäre Zitat des großen nordirischen Fußballspielers George Best denken: »I spent a lot of money on booze, birds and fast cars; the rest I just squandered.« (Ich habe eine Menge Geld für Schnaps, Miezen und schnelle Autos ausgegeben; den Rest habe ich einfach verprasst.) Oder um es noch einmal mit Geck zu sagen: »Auftretende Probleme liegen nicht auf der Ertrags-, sondern auf der Ausgabenseite.«

Wunderkind, Sprachkindskopf

Doch wie viel es Mozart nun gekostet haben mag, bedeutet haben muss ihm das Spielen viel, und wohl einiges jenseits des Geldes eingetragen: Lust am Leben, intensives Sich-Spüren. Denn so viel ist ja verbürgt, Mozart liebte Lotterien und Pfänderspiele, kegelte kregel und bumpste gern Billard, wenn auch nicht so virtuos wie das Pianoforte. In seinem Haushalt hatte er einen eigenen Tisch, an dem er auch mal in der guten Gesellschaft einzig und allein seiner selbst mit dem Queue stocherte. So schrieb er im Oktober 1791 an einem »Freytag um halb 11 Uhr Nacht«, eine Woche nach Uraufführung der »Zauberflöte« und zwei Monate vor seinem überraschenden Tod, an die verreiste Constanze:

»Liebstes, bestes Weibchen! – […] Nun meinen lebenslauf; – gleich nach Deiner Abseeglung Spielte ich mit Hr: von Mozart (der die Oper beim Schickaneder geschrieben hat:) 2 Parthien Billard. – Dann verkauffte ich um 14 Duckaten meinen kleper. – Dann ließ ich mir durch Joseph den Primus rufen und schwarzen koffé hollen, wobey ich eine herrliche Pfeiffe toback schmauchte […]«

Den Zauberflöten-Librettisten Emanuel Schikaneder hatte Mozart übrigens schon 1780 in Salzburg kennengelernt: bei einem Kegelwettstreit. Mozart gewann damals, und das bescherte ihm, dem bereits die Salzburger Decke auf den Kopf fiel (den Erzbischof, seinen Arbeitgeber, bezeichnete er in einem Brief an den darob nicht amüsierten Vater als einen »erzlimmel«), Freikarten für Vorstellungen von Schikaneders reisender Schauspieltruppe. Was sich aus dieser Kegelkameraderie ein Jahrzehnt später ergab, ist Operngeschichte.

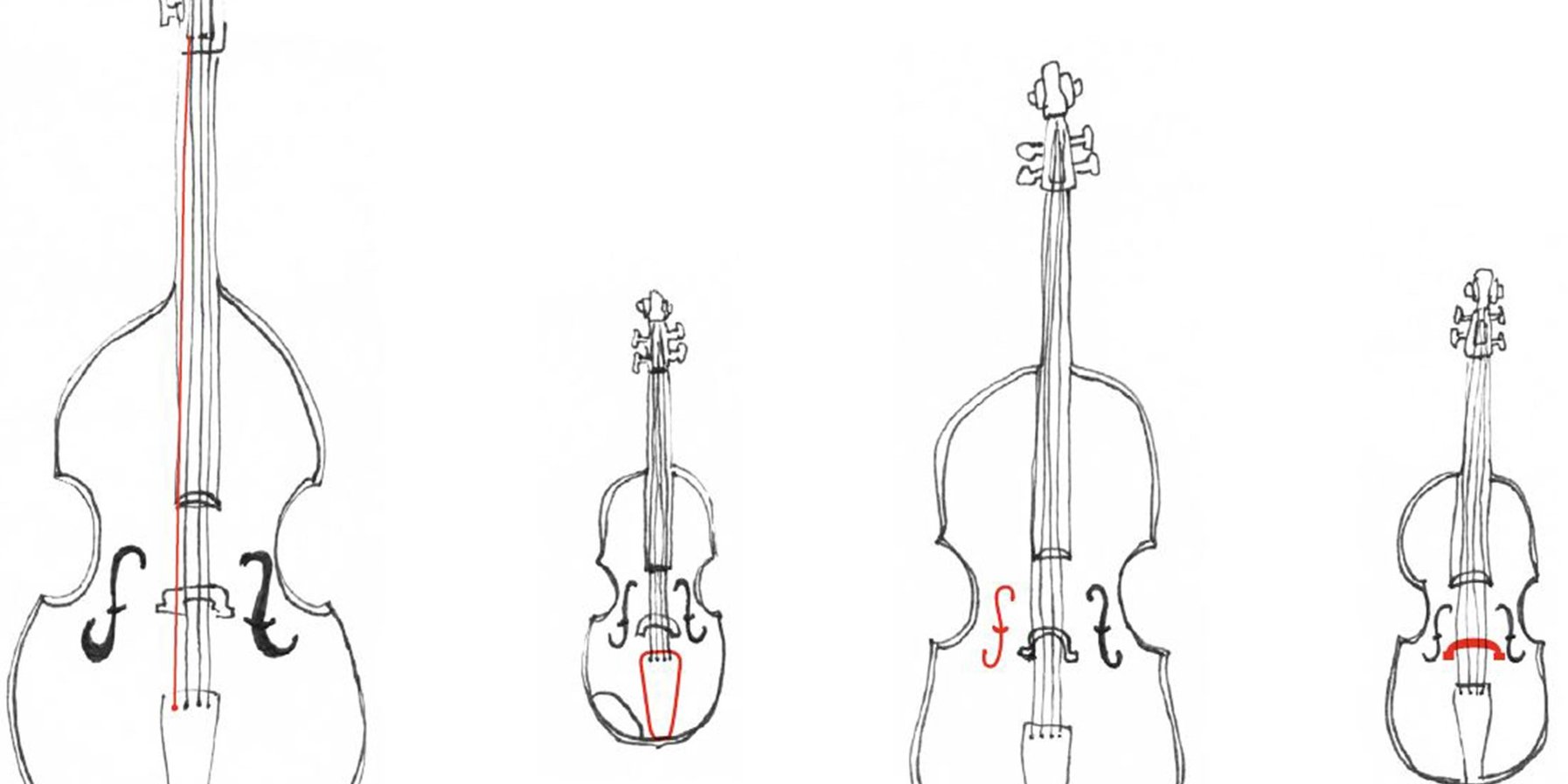

Das Zitat aus dem Brief an Constanze lässt auch bereits ein wenig Mozarts Freude am kegelnden Formulieren spüren, am Purzelbäume schlagenden Sprachspiel. »Gaulimauli« nannte Mozart seinen Schüler Freystädtler, seinen Freund Jaquin »HinkityHonky«, seine Constanze »SchablaPumfa« und sich selbst »Pùnkititititi«. Und dann ist da ja noch Pùnkititititis berühmt-berüchtigter Hang zur Fäkalvokalise, der sich nicht nur im sechsstimmigen Kanon »Leck mich im Arsch« (Köchelverzeichnis 382c) manifestiert. Eindrucksvoll (oder adäquater ausgedrückt im-po-sand) ist in dieser Hinsicht auch folgender Auftrag Mozarts an den Vater betreffs einer handgemalten Zielscheibe fürs Bölzelschießen, einem beliebten Spiel mit einer Vorform des Luftdruckgewehrs:

»Ein kleiner Mensch steht gebückt da und zeigt den bloßen Arsch her. Aus seinem Mund gehen die Worte: Guten Appetit zum Schmaus. Der andere Mensch wird gemacht in Stiefeln und Sporen und mit einer schönen Perücke nach der Mode, er muss von mittlerer Größe sein und wird in der Positur vorgestellt, wie er den andern just im Arsch leckt. Aus seinem Mund gehen die Worte: Ach, da geht man drüber n’aus.«

Wolfgang Amadeus Mozart: »Leck mich im Arsch«

Zu voreiligen Schlüssen auf etwelche zwangskindliche Analfixierungen der mozartschen Persönlichkeit sollte man sich allerdings nicht verleiten lassen. Zum einen, weil Mozarts fäkal-infantile Zitate nur in wenigen Briefen vorkommen, zudem immer Momentaufnahmen sind. (Dasselbe gilt übrigens erst recht, zudem ausgelöst durch eine Extremsituation, für den berühmten Brief von 1787 an den sterbenden Vater, in dem vom Tod als dem »besten Freund des Menschen« die Rede ist. Was ein Mensch in einem bestimmten Moment schreibt, kann man nicht einfach auf sein ganzes Leben beziehen.)

Was die oben zitierte Bölzelangelegenheit betrifft, so ist auch leicht herauszufinden, dass »anzüglich bemalte« Zielscheiben damals gang und gäbe waren, und überhaupt eine Lust am Vulgären herrschte, die kaum in unser porzellanenes Rokokobild passt. Es ist da – um hier mal den gewagten Bogen per rectum ad musicam zu spannen – ein wenig wie mit dem einzigartigen, unverkennbaren musikalischen Mozart-Stil, den wir hörend sofort identifizieren zu können meinen. Eine Illusion, die wiederum Geck uns nimmt: »Was Laien dafür halten, ist ein territorial gebundener Zeitstil und hat viel mit den Eigenschaften des […] komischen Stils zu tun«, der mit »gefälliger Melodik, überschaubaren, liedhaften Verläufen und vor allem Reaktionsschnelligkeit« um 1780/90 dominierte.

»Nur will ich Ihnen sagen Daß ich Montag die Ehre hab, ohne viel zu fragen, Sie zu embrassiren und dero Händ zu küssen, Doch werd’ ich schon vorhero haben in die Hosen geschißen.«

Wolfgang Amadeus Mozart an seine Mutter

Zugleich ist es aber aufschlussreich, irgendeines der damals ebenso angesagten Werke kennenzulernen, die heutzutage überhaupt nicht mehr gespielt werden. Etwa eines von Antonio Salieri, der in dem so abwegigen wie grandiosen Miloš-Forman-Film »Amadeus« (kein Biopic, sondern freies Spiel der Fantasie, ein Kunstwerk eigenen Rechts) als intriganter mediokrer Kretin verleumdet wurde. Oder auch »Il barbiere di Siviglia«, aber nicht den späteren von Rossini, sondern den von Giovanni Paisiello aus dem Jahr 1782: ein vergessenes Erfolgswerk, zu dem Mozart und da Ponte vier Jahre später mit »Le nozze di Figaro« gewissermaßen das Sequel produzierten. Hört man sich nun Paisiellos flotte Ouvertüre an (leicht im Internet zu finden), so mögen wir Laien spontan urteilen, dass das »nach Mozart« klinge. Und doch könnten wir selben Laien nach wiederholtem, durchaus vergnüglichem Paisiello-Anhören zu dem Schluss kommen, dass da bei aller Ähnlichkeit »das gewisse Etwas« fehle. Die höhere Raffinesse, der erspürbare Abgrund.

Ebenso könnte man (umgekehrt per musicam ad rectum) sogar darüber spekulieren, ob nicht in Mozarts manchmal rasend infantilem Fäkalhumor eben doch auch ein Abgrund – und eine Raffinesse? – liegen, die ihn von den meisten Derbheitsharmlosigkeiten seiner Zeit unterscheiden: »(…) nur will ich Ihnen sagen Daß ich Montag die Ehre hab, ohne viel zu fragen, Sie zu embrassiren und dero Händ zu küssen, Doch werd’ ich schon vorhero haben in die Hosen geschißen.« Die Dame, an die der 21-jährige Mozart diese Verse schrieb (schon davor geht es in einem fort um »fürze«, »Schwantz«, »Arsch« und »Scheißen«), war niemand anders als – seine eigene Mutter. Und man mag sich zumindest fragen, ob auch das anno 1778 »territorial gebundener Zeitstil« war. Oder dann nicht doch eine gelinde Auffälligkeit.

Sein kühnster Spielzug

Die überragende, auch problematische Familienfigur in Mozarts Leben stellte allerdings nicht die Mutter Anna Maria dar, auch wenn man als Leser der Komponistenbiographie niemals vergessen wird, dass der 22-jährige am 3. Juli 1778 in Paris, wohin die beiden gereist waren, neben dem Leichnam der plötzlich verstorbenen Mutter zwei Briefe schrieb.

Aufs Ganze betrachtet, war Vater Leopold die dominierende Gestalt (obwohl gewiss nicht der Dämon, zu dem ihn der grandios-abwegige Forman-Film stilisiert). Leopold hatte bekanntlich den hochbegabten kleinen Sohn und dessen ältere Schwester Maria Anna mit ungeheurer Energie gefördert und zugleich auf ausgedehnten Reisen als Wunderkinder vermarktet. Während nun das außergewöhnliche Talent der Schwester sich später in einer Vernunftehe und Existenz als Klavierlehrerin nicht weiter entfalten sollte (eines der zahllosen schmerzlichen Kapitel unserer Kultur, was die Unterdrückung weiblicher Begabungen angeht), so stand der erwachsene Sohn zu seinem Vater wohl in einem Spannungsverhältnis aus Übernähe und Abstoßung.

Der Wiener Musikwissenschaftler Gernot Gruber identifiziert in seiner knappen, präzisen Mozartbiographie von 2005 (zeitsparende Alternativlektüre zu Geck) als Leitmotiv von Mozarts Leben eine permanente, durchaus auffällige »Unruhe«. Da mag man sich nun zu psychologischen Spekulationen verleiten lassen, die Mozarts seltsame Wunderkindheit und die verdrängte Pubertät in Beziehung zu Spieldrang oder -zwang bringt, inklusive ihrer überdrehten Facetten. Man könnte aber auch die wesenhafte Unruhe ohne tiefenanalytische Erkläritis schlicht als Teil von Mozarts Wesen hinnehmen. In der zweiten Hälfte der 1770er-Jahre kam allerdings ein nachvollziehbarer konkreter Unruhefaktor hinzu: das Empfinden des jungen Mannes Mozart, der schon in frühen Jahren in ganz Europa aufgetreten und bewundert worden war, dass nunmehr ein Steckenbleiben im schönen, aber engen Salzburg drohe. Stagnation als vorzeitige Endstation: die menschliche Grunderfahrung jedes jungen Erwachsenen, dass eben doch nicht die ganze Welt offensteht und auf einen wartet. Muss dieses Empfinden nicht besonders heftig sein, wenn man zuvor ein Wunderkind war?

Vielleicht ist also jener große Sprung, den der 25-jährige Mozart 1781 wagte, der kühnste Spielzug seines Lebens: der Abgang im Eklat vom Salzburger Erzbischof Colloredo – und damit auch vom Vater Leopold – in die Existenz als freier Künstler im Wien Josephs des Zweiten. Direkt zuvor hatte Mozart in einem Münchner Intermezzo seine Oper »Idomeneo« komponiert. Und auch wenn er in der Salzburger Zeit bedeutende Musik schrieb wie manche Klaviersonate, die atemberaubend jugendlich frei und experimentell wirkt, so entstanden Mozarts größte Werke in jenem Wiener Jahrzehnt.

Fast deckungsgleich ist diese Periode mit der Regierungszeit von Joseph II., der im Februar 1790 sterben sollte, anderthalb Jahre vor Mozarts entsetzlich frühem Tod. Das Schlingern, in das Mozarts Karriere danach zwischenzeitlich geriet (ohne dass von »verarmt, gebrochen« die Rede sein kann), ist sicher auch durch die veränderten kulturpolitischen Umstände unter Josephs konservativerem Nachfolger Leopold II. zu erklären.

James Gaffigan dirigiert Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem

Reicht so eine Äußerlichkeit aus zur Erklärung unserer »leisen Ahnung, dass dieser Mozart (der letzten beiden Lebensjahre, Anm.) in einer Weise außer sich ist, die ihn weder Ehe noch Finanzverhältnisse aus sogenannter vernünftiger Perspektive beurteilen lässt« (Geck)? Das mag jeder mit sich selbst ausmachen, der nachdenkt über Mozart, immer in dem Bewusstsein jenes Satzes, der aus Hildesheimers zwiespältigem Essay gewiss bleiben wird: »Nah kommen wir Mozart nicht.«

Unser Mozarthören aber wird – oder sollte – nie in unseren selbstgefertigten Ahnungen von diesem Leben aufgehen; oder auch nur aus diesen Ahnungen hervorgehen. Für Mozarts Musik in ihren vielen Stilen und Individualitäten mag eher gelten, was Geck über das vielgesichtige »Wesen« dieses Künstlers schreibt, des Harlequins, des Spielers: »Er drückt nicht seine Ichheit aus (wie C. P. E. Bach oder Beethoven, Anm.), sondern präsentiert seine Musik – wie ein guter Schauspieler seine Rollen. Es ist somit auch nichts an jener ›Unmittelbarkeit‹, welche für die Musikästhetik der Aufklärung seit Rousseau und Herder ein so hohes Gut ist: Mozart komponiert nicht nur artifiziell, sondern macht daraus nicht einmal einen Hehl. Dass er den direkten Draht zu seinen Hörern findet, ist die Folge geradezu lebenslangen Trainings, und das Ergebnis wirkt nur leicht: In Wahrheit gleicht es der Vorführung eines Balance-Aktes auf dem Seil – oft genug probiert, und doch immer wieder aufregend.«

Im Grunde wollte darauf auch Hildesheimer hinaus: »dass sich uns die Gestalt entzieht, indem sie sich hinter ihrer Musik verbirgt.« Mozarts schöpferische, teilende Freiheit ist unsere Freiheit als Hörer, teilzunehmen am Spiel. Falls wir dabei dann doch mal an jenen Mozart denken, den wir uns vorstellen, diesen Spieler ums Ganze, dann dürfen wir zwischen Freude und Kummer, zwischen Überschwang und Abgrund ab und zu wohl ebenfalls ein Tränchen vergießen wie der alte Haydn.

Dieser Artikel erschien im Elbphilharmonie Magazin (Ausgabe 1/2025)