Text: Renske Steen, 20.9.2024

Manche Songs sind so gut, dass sie einfach gecovert werden müssen. Diese absoluten Glückstreffer, die niemand planen kann. Und die so viele Spiel- und Inspirationsräume öffnen, dass andere Künstler:innen die Finger nicht davon lassen können. Es gibt Bands, die daraus ein Geschäftsmodell gemacht haben, und Shows, in denen nur Cover erlaubt sind.

Und manchmal passiert es, dass ein Cover berühmter wird als das Original. »Nothing compares 2 u« hat nicht Sinead O’Connor zuerst gesungen, sondern Prince. Oder »Valerie«, einer der Hits von Amy Winehouse: ist gar nicht von ihr, sondern von der eher unbekannten (aber bis heute bestehenden) Band The Zutons. Produzent Mark Ronson bat Winehouse, die Vocals für den Song zu übernehmen, den er für sein eigenes Studioalbum voller Cover eingeplant hatte. Nach dem großen Erfolg tauchte »Valerie« dann auch auf dem berühmten Album »Back to Black« auf.

Pianomania 2024/25

In der Saison 2024/25 steht die beliebte Reihe »Pianomania« unter dem Motto »Transkriptionen«: Junge Klavierstars präsentieren klangvolle Bearbeitungen großer Orchesterwerke für Klavier – dreimal zweihändig und einmal vierhändig.

Für andere Instrumente :Spontane Transkriptionen

Wenn Musik gut ist, wird sie kopiert – das war schon immer so. Im Barock fing das bereits an, allerdings aus anderen Gründen. Erstens gab es ja noch gar nicht so viel Musik und zweitens – viel entscheidender – gab es nur wenige Musiker (Musikerinnen schon einmal gar nicht), die vor Ort live spielen konnten. Wenn also ein Notenblatt mit dem neuesten Werk, vielleicht aus Telemanns Feder, auftauchte und Musiker in der Nähe waren, dann spielten sie das auf den zur Verfügung stehenden Instrumenten. Das konnte eine Gambe sein, ein Spinett, vielleicht auch ein Zink. Manchmal klappte das, ohne dass jemand vorher das Notenblatt für die jeweilige Besetzung umschrieb. Viel öfter aber nahm sich jemand vorher der Sache an und passte in einer kurzen Sitzung die Noten an die Gegebenheiten vor Ort an. Dabei blieb man oft nah am Original, man transkribierte also – heißt man übertrug.

Auch bei Johann Sebastian Bach finden sich einige solcher Transkriptionen. Vermutlich schuf der berühmte Barock-Komponist noch viel mehr als diese offiziell eingetragenen Stücke. Er transkribierte meist zu Übungszwecken: Noten schreiben, Stimmensätze vergrößern oder verkleinern, musikalische Einfälle nach den strengen Regeln der Harmonielehre ausarbeiten, eigene oder fremde Stücke auf vorhandene Instrumente anpassen. Für ihn war es nicht verwerflich, kein Schmücken mit fremden Federn, sondern Teil der Arbeit als Komponist. So handhabten es alle seine Kollegen, aber er hatte es definitiv zur Transkriptions-Meisterschaft gebracht.

Für Zuhause :Große Kunst im kleinen Wohnzimmer

Mit der sich immer weiterentwickelnden musikalischen Landschaft, immer schneller aufeinander folgenden, elaborierteren Klangsprachen rückten Transkriptionen für ein paar Jahrzehnte etwas in den Hintergrund. Sie spielten im professionellen Umfeld keine große Rolle, eher wurden in Liebhaber-Manier Orchesterwerke für den Hausgebrauch transkribiert. In Mozarts Schaffen etwa kamen sie so gut wie gar nicht vor, Beethoven tat Transkriptionen als unnötig ab.

Doch im 19. Jahrhundert verfiel das wachsende Bürgertum in eine wahre Pianomanie. Es gab kaum einen Haushalt in diesen Kreisen, der kein Klavier besaß. Es war Entertainment und Statussymbol in einem: Die Salons wurden in kleine Konzertsäle verwandelt. Durch diesen Boom stieg der Bedarf an Bearbeitungen rasant. Viele wollten die angesagtesten Konzerte oder Opern auch in den eigenen vier Wänden genießen – eine neue, lukrative Einkommensquelle für die Komponist:innen. Gleichzeitig konnten sie mit den Klavierauszügen ihrer großbesetzten Werke viel mehr Menschen ihre Kunst vermitteln, in einer Zeit ohne Radio, Schallplatten oder Streaming-Diensten.

Für Virtuosen :Franz Liszts Klavier-Transkriptionen

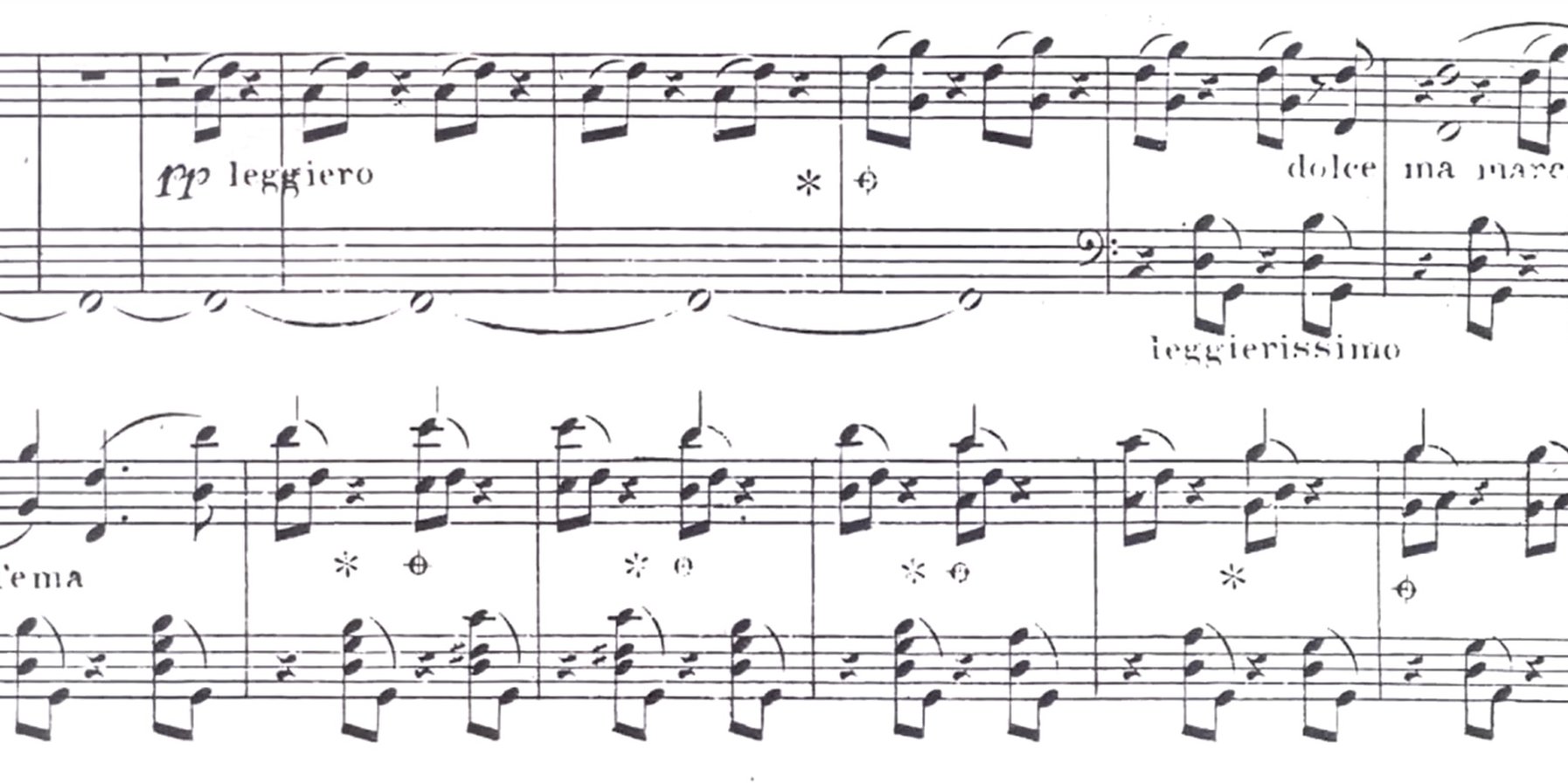

Franz Liszt schöpfte dann als einer der ersten die Möglichkeiten der Transkription wieder voll und ganz aus. Er sah ein Potenzial, das über das Bach’sche Verständnis weit hinaus ging: »Virtuosifizierung«. Und dabei kannte Liszt keine Limits und akzeptierte keine Grenzen. Weder vor Beethoven-Sinfonien noch vor Schubert-Liedern oder Wagner-Opern machte er halt.

Selbst die schon für ein ganzes, riesig besetztes Orchester kaum zu bewältigende »Symphonie fantastique« von Hector Berlioz dampfte er auf zehn Finger ein. Nichts für den Hausgebrauch, sondern für wahre Tasten-Genies (wie Vadym Kholodenko, der das Wahnsinns-Werk am 18.01.2025 im Kleinen Saal spielt).

Berlioz/Liszt: Symphonie fantastique

Normalsterbliche Biedermeier-Hausmusiker:innen hielten sich von sowas fern. Aber es gab ja noch eine Fülle von Sinfonien, Konzerten und Liedern, die mit viel Liebe zum Detail und Hingabe von zahllosen Transkriptions-Amateuren für die eigene Besetzung umgeschrieben wurden. Ob das immer lupenreine Transkriptionen im Geiste Busonis oder doch eher Arrangements mit größerem Interpretationsspielraum waren? Wen kümmert’s, Spaß sollte das machen.

Der Bach-Fan Busoni :Eine neue Kategorie von Transkriptionen

Ferruccio Busoni öffnete Tür und Tor zum großen, weiten Transkriptions-Kosmos. Sein berühmtestes Werk ist vermutlich die Übertragung von Bachs Chaconne d-Moll (im Original für Violine solo) aufs Klavier. Busoni war nämlich nicht nur Transkriptions-Fürsprecher, sondern auch Bach-Fan. Das hatte sein Vater zu verantworten, der ihm immer wieder Stückchen des Köthener Komponisten aufs Pult legte. Und das, obwohl zu diesen Zeiten trotz kleiner Bach-Renaissance einige Jahrzehnte zuvor der Komponist weit weniger bekannt war als beispielsweise Carl Czerny.

Hélène Grimaud spielt Busonis Übertragung von Bachs Chaconne

Über die Transkription von Bach-Werken gelang es Ferruccio Busoni nach und nach, seinen eigenen musikästhetischen Weg zu finden. Er ließ die Effekthascherei hinter sich, hielt sich nicht damit auf, so zu tun als ob ein Klavier alles sein könnte. Stattdessen wurde er immer seriöser und konsequenter in seiner Klangsprache und entfernte sich damit weiter von der Denkweise eines Franz Liszts. Und er erschuf damit eine eigene Kategorie der Transkriptionen.

Previews am Klavier :Klavierfassungen großer Orchesterwerke

Wem es nicht rein um eine effektvolle Klaviermusik ging oder wer nicht gleich eine ganze musiktheoretische Abhandlung über Transkriptionen neu schreiben wollte, der transkribierte trotzdem! Aber aus einem anderen Grund: Weil das Original für Orchester nicht veröffentlicht wurde (oder werden konnte.)

Noch bevor es 1913 zur berühmten Skandalaufführung von Igor Strawinskys »Le sacre du printemps« in Paris kam, veröffentlichte der Komponist beispielsweise eine Version für Klavier zu vier Händen. Ein Täuschungsmeisterwerk! Alle Klangfarben des riesig besetzten Orchesters hatte er dafür auf die Tasten übertragen – nichts, was man vermissen musste. Er spielte es zusammen mit seinem Mentor Claude Debussy vor kleinem Publikum, und diese Version blieb lange die einzig verfügbare des Stückes, da die Orchesterpartitur nach der verpatzten Uraufführung erst Jahre später einen Verleger fand. Ein Vorteil dieser Klavierfassung war sicherlich auch, dass Strawinsky so sein Werk selbst spielen, aufführen und vorstellen konnte und nicht von Orchestermäzenen und Kritikern abhängig war.

Lucas & Arthur Jussen spielen »Le sacre du printemps«

Ähnlich ging es Maurice Ravel an, der von seinem ursprünglich als Ballett geplanten Werk »La Valse« kurz nach der Uraufführung eine Transkription für Solo-Klavier anfertigte. Den Orchestersatz versuchte er, wo immer es ging, in seiner ganzen Komplexität umzusetzen. Und wo das nicht möglich war, fügte er eine zusätzliche Stimme separat hinzu.

Zum Glück erarbeitete Ravel auch noch eine Variante für zwei Klaviere, die heutzutage öfter aufgeführt wird. Die Transkription von Lucien Garban, einem Kollegen und Freund von Ravel, ebenfalls für zwei Klaviere, konnte sich dagegen nicht durchsetzen.

Eine schlechte Kopie ist eben auch nicht die Lösung.

Mao Fujita spielt Ravels »La Valse«

- Elbphilharmonie Kleiner Saal

»Pianomania« – Werke und Bearbeitungen von Strawinsky, Dukas und Debussy

Ausverkauft - Elbphilharmonie Kleiner Saal

Anna Geniushene / Klavierabend

»Pianomania« – Ersatztermin für das Konzert am 1.3.2025