Text: Ivana Rajič, 22.05.2024

Er zählt zu den einflussreichsten und umstrittensten Persönlichkeiten der Musikgeschichte: Der Komponist, Theoretiker und Maler Arnold Schönberg, der 2024 seinen 150. Geburtstag gefeiert hätte. Von manchen geliebt und fast schon als Prophet biblischen Zuschnitts verehrt, von anderen abgelehnt oder gar verspottet. Mit seinem Namen verbindet man kaum einen anderen Begriff mehr als den der Zwölftonmusik. Vielleicht noch Reizwörter wie die Emanzipation der Dissonanz oder Atonalität, die sich hartnäckig als Synonyme für spröde, schwer begreifbare, nicht unterhaltsame Musik halten – welche, die nicht erfühlt, sondern erdacht wird. Also: Mathematik statt Fantasie. Als Wegbereiter der Moderne blieb Schönberg lange Zeit eine Art Einstein in Noten – berühmt, aber unverstanden. (Mit Einstein war er denn auch befreundet.) Der als kühl und streng wahrgenommene Komponist litt jedoch sehr darunter, dass man ihn als »dissonanten Experimentierer« ansah: »Ich wünsche nichts sehnlicher, als dass man mich für eine bessere Art von Tschaikowsky hält.«

Über die Notwendigkeit »hässlicher« Musik

In seiner 1911 veröffentlichten »Harmonielehre« schrieb der gebürtige Wiener: »Der Künstler tut nichts, was andere für schön halten, sondern nur, was ihm notwendig ist.« Da musste also jemand »hässliche« Musik komponieren. Denn: »Neue Musik ist niemals von allem Anfang an schön«, betonte er 20 Jahre später in einem Rundfunkvortrag über zeitgenössische Musik. Und fügte hinzu: »Sie wissen, dass nicht nur Mozart, Beethoven und Wagner mit ihren Werken anfangs auf Widerstand stießen, sondern dass auch Verdis ›Rigoletto‹, Puccinis ›Butterfly‹ und sogar Rossinis ›Barbier von Sevilla‹ ausgepfiffen wurden, und dass ›Carmen‹ durchgefallen ist.«

Schönbergs einsätzige Kammersymphonie Nr. 1, die der begeisterte Komponist später selbst als »wirklichen Wendepunkt« in seiner künstlerischen Entwicklung bezeichnete, lässt sich problemlos im gleichen Atemzug mit jenen ursprünglich durchgefallenen Klassikern nennen. Ihre Uraufführung am 31. März 1913 mit Schönberg am Pult ging als »Wiener Watschenkonzert« in die Musikgeschichte ein. Ein Rezensent berichtete: »Viele zischten und pfiffen, viele applaudierten. Festzuhalten wäre nur das Eine. Herr Schönberg ereignet sich in Wien. Er macht wilde, ungepflegte Demokratiegeräusche, die kein vornehmer Mensch mit Musik verwechseln kann.«

Im Fokus: Arnold Schönberg

Die Elbphilharmonie widmet Arnold Schönberg anlässlich seines 150. Geburtstags einen Schwerpunkt in der Saison 2024/25, der alle Schaffensperioden beleuchtet.

Das Stück öffnet direkt zu Beginn nach einer Art Motto mit einem kraftvoll in Quarten aufsteigenden Thema im Horn die Tür zur Zukunft: Es lässt harmonisch erstmal alles offen, wird aber nach ein paar Umwegen in die Tonalität eingebunden.

Die Überfülle an Material, die hochexpressive Klangsprache und die komplexe Harmonik, die die Auflösung der Tonalität ankündigt – so wie sich parallel in der Malerei das Gegenständliche auflöste –, stießen damals größtenteils auf Unverständnis. Für unsere modernen Ohren wiederum steht die Kammersymphonie ganz klar in der spätromantischen Tradition und geht runter wie Öl. Denn die musikhistorischen Prozesse sind vorangeschritten, die fundamentalen Kämpfe von einst schon längst ausgetragen. Heute können wir unbefangener denn je auf Schönberg und sein Schaffen blicken – und die Plattitüden und Vorbehalte der Vergangenheit hinter uns lassen. »Die Musik wird Ihnen anfangs einen Schrecken einjagen. Aber glauben Sie mir, wenn Sie sie so gut kennen wie ich jetzt, dann wird sie Ihnen wie eine Mozart-Sinfonie ins Ohr gehen«, äußerte der Dirigent Georg Solti 1966 und mag 60 Jahre später mit seiner Annahme womöglich recht behalten.

Spätestromantisch

Zumindest am Anfang seines Schaffens war Schönberg tatsächlich auch ein Spätromantiker. Seine frühen Werke entstanden unter dem Eindruck der Musik von Johannes Brahms und Richard Wagner. »Harmonien, die mit gedämpften Läufen ausgezeichnet sind, drücken die Schönheit des Mondlichts aus« – so stimmungsvoll beschrieb Schönberg in »Stil und Gedanken« etwa den vierten von fünf Abschnitten aus seiner 1899 komponierten »Verklärten Nacht«, in der er sich mit dem gleichnamigen Gedicht von Richard Dehmel das Paradethema der Romantiker vorknüpfte.

-

Richard Dehmels »Verklärte Nacht«

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;

der Mond läuft mit, sie schaun hinein.

Der Mond läuft über hohe Eichen,

kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,

in das die schwarzen Zacken reichen.

Die Stimme eines Weibes spricht:

Ich trag ein Kind, und nit von dir,

ich geh in Sünde neben dir.

Ich hab mich schwer an mir vergangen;

ich glaubte nicht mehr an ein Glück

und hatte doch ein schwer Verlangen

nach Lebensfrucht, nach Mutterglück

und Pflicht - da hab ich mich erfrecht,

da ließ ich schaudernd mein Geschlecht

von einem fremden Mann umfangen

und hab mich noch dafür gesegnet.

Nun hat das Leben sich gerächt,

nun bin ich dir, o dir begegnet.

Sie geht mit ungelenkem Schritt,

sie schaut empor, der Mond läuft mit;

ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.

Die Stimme eines Mannes spricht:

Das Kind, das du empfangen hast,

sei deiner Seele keine Last,

o sieh, wie klar das Weltall schimmert!

Es ist ein Glanz um Alles her,

du treibst mit mir auf kaltem Meer,

doch eine eigne Wärme flimmert

von dir in mich, von mir in dich;

die wird das fremde Kind verklären,

du wirst es mir, von mir gebären,

du hast den Glanz in mich gebracht,

du hast mich selbst zum Kind gemacht.

Er fasst sie um die starken Hüften,

ihr Atem mischt sich in den Lüften,

zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

Es handelt von einem nächtlichen Spaziergang eines Paares, bei dem die Frau ihrem Geliebten gesteht, dass sie von einem anderen Mann schwanger ist. Wir erleben den späteren Jens Quer – ein Pseudonym Schönbergs, kurz für »jenseitiger Querkopf« – hier als jungen Mann: Er ist gerade einmal 24 Jahre alt und noch ganz Kind seiner Zeit. Als die wohl erste Programmmusik für Kammerbesetzung erzählt seine »Verklärte Nacht« die Verse Dehmels ganz ohne Text musikalisch nach. Im zweiten von fünf Teilen etwa meint man nach einer dramatischen Spannungssteigerung im punktierten Bratschen-Motiv die Worte »Ich trag ein Kind, und nit von dir« zu hören.

Und im vierten Abschnitt die musikalisch ruhige Antwort des Mannes, der das »fremde Kind« als eigenes annimmt.

Pierre Boulez dirigiert Schönbergs »Verklärte Nacht«

Es sollte noch Jahre dauern, bis Schönberg der Tonalität den Rücken kehrt, und mehr als zwei Jahrzehnte, bevor er seine revolutionäre Methode veröffentlichte. Von seinem spätromantischen Start hat er sich aber auch dann nicht verabschieden können. 1916 schrieb er eine weitere Fassung der »Verklärten Nacht« für Streichorchester, die er 1943 nochmals überarbeitete. Seine Zwölftontechnik war eben keine »Stunde null«, sondern für Schönberg selbst absolut folgerichtig: Er setzte bestimmte Tendenzen in der Harmonik von Wagner, Liszt & Co. nur fort. Deshalb verstand er sich nicht als revolutionär, sondern evolutionär, und reihte sich in die Riege der großen Komponisten und seiner Vorbilder ein.

»Ich lege nicht so sehr Gewicht darauf ein musikalischer Bauernschreck zu sein, als vielmehr ein natürlicher Fortsetzer richtig verstandener, guter, alter Tradition!«

Arnold Schönberg

Die Spätromantik brachte er schließlich mit seinen monumentalen »Gurre-Liedern« für einen enormen Orchesterapparat, sechs Solisten, drei Männerchöre und einen gemischten Chor von 1913 zur Vollendung – besonders eindrucksvoll im hymnischen Chorfinale, das die tragische Liebesgeschichte von Waldemar und der verstorbenen Tove in eine kosmische Vereinigung überführt. Auch hier wird die Tonalität weit gedehnt, aber noch zur Formgestaltung mit symbolischem Charakter genutzt: C-Dur spart sich Schönberg nämlich bis zum Schluss auf und lässt die Erlösung dadurch umso strahlender klingen. Der triumphale Erfolg der Uraufführung der »Gurre-Lieder« gerade im selben Jahr des »Watschenkonzerts« bestätigt wohl seine Einschätzung, dass grundlegend neue Musik erstmal auf Ablehnung stoßen muss – zeigt aber auch, was für ein genialer Komponist er doch war.

Frei und spielerisch

1923 komponierte Schönberg seine ersten Zwölftonwerke – mit einer Methode, die auf dem einfachen Gedanken beruht, dass alle Töne der chromatischen Tonleiter gleichberechtigt sind. Sie werden in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet und diese Reihe wird zur Grundlage der gesamten Komposition. Wer die Zwölftontechnik als Einschränkung der Kreativität betrachtet, irrt sich. Denn die Möglichkeiten für die tatsächliche Tonfolge und Zusammenklänge aus der Reihe sind sehr vielfältig – zeigt auch die Drehscheibe, die Schönberg für sein Bläserquintett op. 26 bastelte, um auf spielerische Weise die Reihe zu variieren und deren Kombinationsmöglichkeiten zu erkunden.

Schönbergs Ausgangspunkt war der musikalische Einfall, nicht das System. Von Automatik kann daher nicht die Rede sein. »Ich bin geradezu in der Lage so bedenkenlos und phantastisch zu komponieren, wie man es nur in der Jugend tut, und stehe trotzdem unter einer präzis benennbaren ästhetischen Kontrolle«, schrieb er damals an den Wiener Komponisten Josef Matthias Hauer. »Denn ich kann fast für alles Regeln geben«. Zum Beispiel für die Teilung der Reihe, wie er sie im vierten Satz seiner Suite für Klavier op. 25 in drei Viertonfolgen vornimmt: e-f-g-des / ges-es-as-d / h-c-a-b (der »Krebs«, in dem die Reihe von hinten nach vorne gelesen wird, enthält das berühmte B-A-C-H-Motiv). Eine verwendet er als ostinate, also eine sich ständig wiederholende Figur, die beiden anderen als melodische Motive.

Die Satzüberschriften der Suite – Präludium, Gavotte-Musette, Intermezzo, Menuett-Trio und Gigue – nehmen Bezug auf die Barockmusik und verdeutlichen, dass Schönberg auch mit seiner neuen Methode noch an traditionelle Formen anknüpfen kann – und das auch in Zukunft tun wird. Sein einziges Klavierkonzert von 1942 etwa verweist an die Solokonzert-Tradition vergangener Musik. Allein das unbegleitete Klaviersolo am Anfang erinnert zum Beispiel an Beethovens Klavierkonzert Nr. 4. Schönberg erprobt aber auch neue Möglichkeiten der Zwölfton-Methode, indem Dur- bzw. Moll-Klänge in die Reihenstruktur integriert werden.

Gefühlsbetont

Untypisch deutlich beruft sich Schönberg in seinem Klavierkonzert auf sein eigenes Leben. Auf den ersten Skizzenblättern findet sich noch ein autobiografisches Programm, das mottoartig die Charaktere der vier Teile beschreibt: »Life was so easy« spielt auf Schönbergs Leben in Europa vor dem Nationalsozialismus an und lässt mit einem walzerartigen Hauptthema im Klavier seine Geburtsstadt Wien aufleben. »Suddenly hatred broke out« und »A grave situation was created« deuten auf Hitlers Machtübernahme und die Judenverfolgung hin – ausgedrückt durch Schönbergs »Hatred«-Motiv, das im dritten Satz dem Rhythmus von Beethovens berühmten »Schicksalsmotiv« folgt.

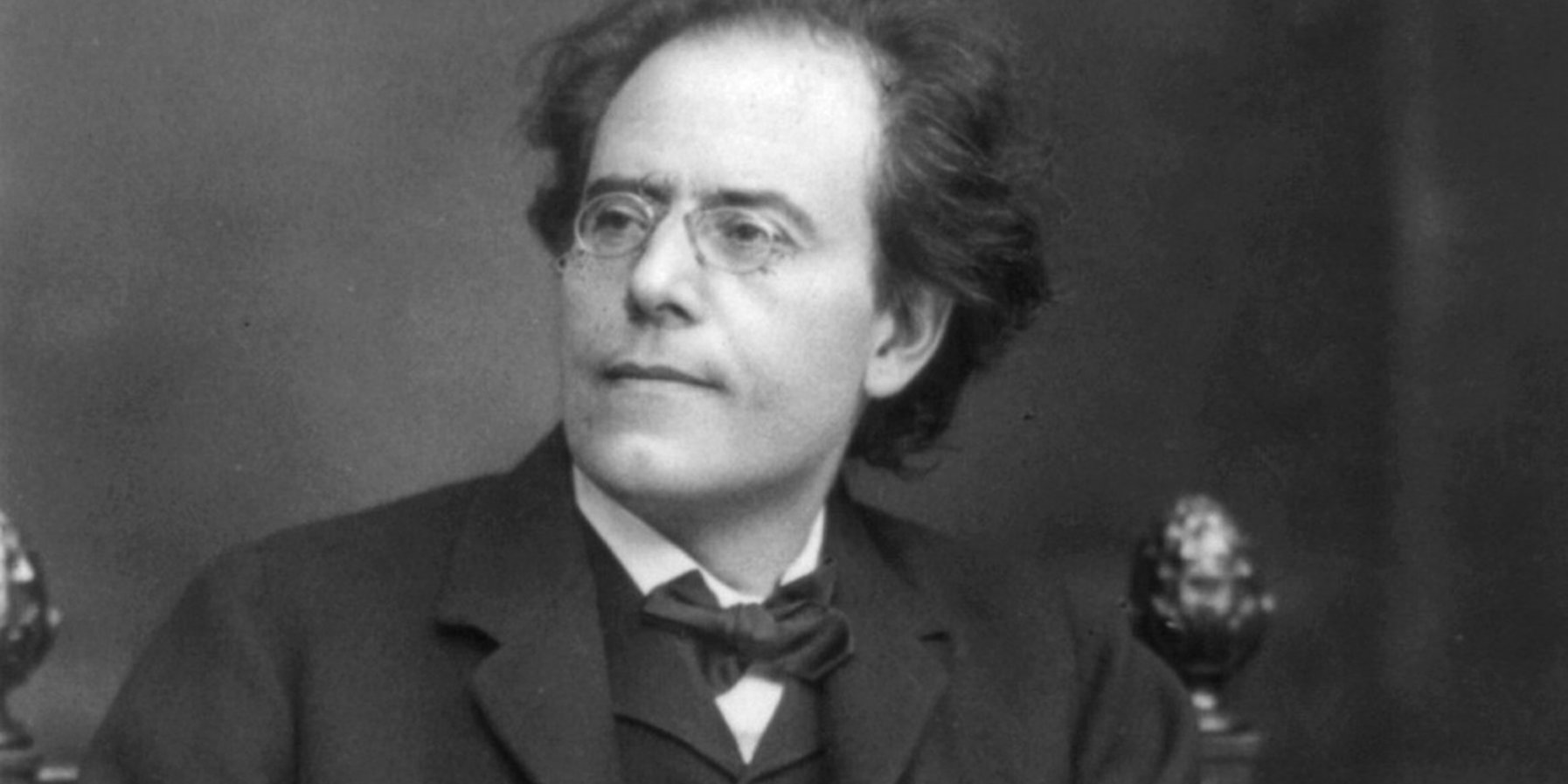

»But life goes on« meint schließlich das Leben im amerikanischen Exil, in dem es auch enden sollte. »Es hat auch seine Musik immer seine Emotionen ausgedrückt«, betonte Schönbergs Tochter Nuria einmal, »und sie ist nicht Mathematik oder gar kalt, wie manche immer wieder sagen«. Das gilt zweifelsfrei auch für das sechste der Klavierstücke op. 19 mit seinen hauchenden Akkorden und resignativem Bewegungsverzicht, das Schönberg in Erinnerung an seinen Komponistenkollegen und Freund Gustav Mahler schrieb, den er wie einen Heiligen verehrte.

Humorvoll

Schönberg stellt man sich ja eher als humorlosen Menschen vor. Tatsache bleibt jedoch, dass ihm die leichte Muse auch zu Diensten war. Mit 27 Jahren wurde er Kapellmeister am »Überbrettl«, ein Kabarett-Theater in Berlin nach Pariser Vorbild. Mit dem Variété-Ton seiner »Brettl-Lieder« auf Texte von Dichtern wie Hugo Salus, Gustav Falke oder Otto Julius Bierbaum, die jeglichen Tiefsinn vermeiden, erwies er sich als Meister musikalischer Ironie und Parodie.

Aus dem Kabarett bekannt ist Schönberg wahrscheinlich die Figur des Pierrot, die zu einem Schlüsselwerk in seinem Œuvre wurde, in dem sich sein Humor besonders vielschichtig erweist: Pierrot lunaire op. 21. Der Versuch des Pierrot im 18. von 21 Gedichten, sich einen »weißen Mondfleck« vom »schwarzen Rock« zu wischen, ist so unsinnig wie die übertriebene Polyphonie aus Fuge UND ihrem Vorläufer Kanon. Und in der ersten seiner Drei Satiren op. 28 auf eigene Texte, »Am Scheideweg«, nimmt er jene aufs Korn, »die ihr persönliches Heil auf einem Mittelweg suchen« – sich selbst somit auch, denn auf das Wort »tonal« wird ein gebrochener C-Dur-Dreiklang gesungen, der in der Zwölftonreihe bereits angelegt ist.

Halbgott? Nein, Vollmensch!

Um Schönbergs Vorstellungswelt und seine Werke besser zu verstehen, scheint es legitim, sich nicht nur dem öffentlichen, dem strengen Musik-Innovator anzunähern, sondern auch dem Privatmensch. Der Komponist griff vor allem zwischen 1908 und 1912 regelmäßig zum Pinsel und beeindruckte mit seinen Portraits, Selbstbildnissen und Landschaften Zeitgenossen wie Oskar Kokoschka, Franz Marc und Wassily Kandinsky – mit letzterem verband ihn eine lange Freundschaft. Er begeisterte sich auch für Karten- und Brettspiele, fertigte sogar eigenhändig Spielkarten an, schreinerte sich seine Wohneinrichtung oftmals selbst, erfand neuartige Umsteige-Fahrkarten für die Berliner Straßenbahn, eine Noten-Schreibmaschine und ein Schachspiel für vier Parteien, hatte ein großes Herz für Hunde, schwamm und ruderte gern, liebte das Tennisspielen, das er erst mit 53 Jahren erlernte, und hatte ein Pingpong-Zimmer, in dem Turniere abgehalten wurden.

Ein Tag im Leben des Arnold Schönberg

Außerdem war Schönberg ein Familienmensch, ein »sehr liebender Vater« von drei Kindern, »der für uns viel Zeit hatte«, wie Nuria Nono-Schönberg erzählt. In einem Brief an seine Ehefrau Gertrud, »die liebste Trude, die Liebste, nur ihr und den Liebsten rum« schrieb er: »Mir geht es gut und ich vermisse eure Bussis. Ihr müsst mir viele schicken. Ich sende euch – und jetzt kommt ein Eins mit elf Nullen. 100000000000 Bussis« – eine Zwölftonreihe, die für das Gefühl sämtliche Regeln bricht. Denn, so fragte er sich in seiner »Harmonielehre«: »Warum Halbgott sein wollen? Warum nicht lieber Vollmensch?«