Frédéric Chopin: Kanonen unter Blumen

Frédéric Chopins Klavierwerke gehören zu den meistgespielten weltweit: Verehrt wird er nicht nur als Meister des Miniaturstücks, der Etüden, Préludes, Walzer, Polonaisen und Mazurken, sondern auch als einer, der dem Klavier buchstäblich aus der Seele schrieb und das Spiel auf dem Instrument erneuerte. Als genialer Improvisator entwickelte er seine Stücke direkt beim Spielen – und notierte sie erst später.

Chopin: Nocturne in As-Dur op. 32 Nr. 2, Lento

1810 nahe Warschau geboren und nur 39 Jahren später in Paris gestorben, litt Chopin zeit seines Lebens unter der Teilung Polens. Russland, Preußen und Österreich hatten die Adelsrepublik im 18. Jahrhundert zerschlagen und unter sich aufgeteilt. Der junge Chopin war Patriot, konnte sich in der Heimat als Künstler aber nicht etablieren. So wanderte er aus nach Wien und schließlich nach Paris, der Heimat seines Vaters. Begeistert wurde er hier aufgenommen – nicht zuletzt von zahlreichen ebenfalls ausgewanderten Landsleuten, für die seine Musik der Inbegriff der polnischen Sehnsucht nach der Heimat war.

Geliebt und missverstanden

Obwohl er die Oper verehrte, schrieb Chopin fast ausschließlich Klaviermusik. Inspirieren ließ er sich von polnischen Volkstänzen, aber auch von der italienischen Oper und alten Meistern wie Johann Sebastian Bach. Von anderen bedeutenden Komponisten unterscheidet ihn, dass seine Werke schon zu Lebzeiten ein breites Publikum begeisterten – und sie tun es bis heute. Die Kehrseite: Oft genug wurde seine Musik gründlich missverstanden, Chopin zum ewig schwelgenden, melancholischen Salon-Dandy verklärt. Robert Schumann hingegen hat den Kollegen verstanden: »Chopins Werke sind unter Blumen eingesenkte Kanonen«.

Stanisław Moniuszko: Im Widerstand

Er schrieb die wichtigste polnische Oper, und ist doch außerhalb des Landes fast ein Unbekannter: Stanisław Moniuszko. 1858 schlug sein Bühnenwerk »Halka« im russisch besetzten Warschau ein wie ein Blitz. Ein Bauernmädchen verliebt sich darin in einen adligen Junggesellen. Der verspricht ihr, sie zu heiraten, verlässt sie am Ende aber für eine Braut seines Standes. Moniuszkos emotionale, mitreißende Musik tat ihr Übriges, dass das Publikum verstand, worum es eigentlich ging: um einen Appell zum Widerstand gegen die Ständegesellschaft und die russischen Besatzer.

Moniuszko: Halka

Moniuszkos Revolutionsstück erntete Beifallsstürme und wurde zum musikalischen Symbol für die polnische Freiheitsbewegung. Die erste polnische Nationaloper war geboren. Bis Polen sich vom Joch der Besatzer befreien konnte, vergingen allerdings weitere sechzig Jahre. Aus dem Ersten Weltkrieg ging schließlich die »Zweite Republik« hervor, mit der das Land seine Unabhängigkeit wiedererlangte.

Moniuszko blieb in seiner Heimat ein gefeierter Komponist, konnte sich international aber nicht durchsetzen. Zu konkret waren seine patriotischen Opern auf die polnische Situation zugeschnitten, die im Ausland auf wenig Interesse stieß.

Karol Szymanowski: Der Kosmopolit

Nur zwei Jahrzehnte währte die Unabhängigkeit Polens nach dem Ersten Weltkrieg, bis 1939 die Nazis das Land überfielen. Zum prägenden Komponisten dieser Jahre wurde Karol Szymanowski. Anders als Moniuszko gelang es ihm, die Volksmusik der polnischen Heimat mit modernen Einflüssen aus dem Westen und aus Russland zu verbinden – und daraus etwas ganz Neues zu schaffen, das auch im Ausland auf Resonanz stieß.

Geboren auf einem einstigen polnischen Adelsgut in der Ukraine, war Szymanowski vor dem Krieg nach Italien und Wien gereist. Dort hatte er nicht nur die provokante, rhythmisch komplexe Musik Igor Strawinskys kennengelernt, sondern auch impressionistische Kompositionen aus Frankreich – Musik, die die Stimmung eines Augenblicks in Klangfarben und -schichten einzufangen sucht.

Szymanowski: Violinkonzert Nr. 1

Als Polen 1919 wieder ein freier Staat wurde, bezog Szymanowski erstmals einen Wohnsitz in seinem Heimatland. Die Eindrücke seiner Reisen verarbeitete er in einer ganz eigenen Klangsprache zwischen West und Ost, Moderne und Folklore. Davon zeugen zwei Opern und vier Sinfonien, aber auch Violinkonzerte, Kammermusik und Lieder.

Witold Lutosławski: Die Welt unserer Träume

»Es scheint mir, dass die Musik etwas übermitteln soll von der Welt unserer Träume, einer idealen Welt, nach der wir uns sehnen.« Witold Lutosławski wusste, wovon er sprach. Denn der Komponist, 1913 in Warschau geboren, lebte jahrzehntelang in einer Welt, die alles andere als ideal war für einen aufstrebenden jungen Künstler. Erst unter den Nazis und schließlich in der Sowjetunion rang er um seine Entfaltung als Künstler.

Lutosławski galt als Wunderkind: Früh begann er Klavier zu spielen, machte mit neun Jahren erste Gehversuche als Komponist. 1939 marschierten die Nazis in Polen ein, Lutosławski geriet in deutsche Gefangenschaft und konnte nach acht Tagen fliehen. Zurück in der besetzten Heimatstadt, schlug er sich als Café-Pianist durch. 1944 brach der Warschauer Widerstand, die Stadt lag binnen kurzer Zeit in Trümmern – und mit ihr fast alle Manuskripte des jungen Komponisten.

Auf den verheerenden Krieg folgte die Sowjetunion, imprägniert von Stalins rigoroser Kunstideologie. »Sozialistischer Realismus« lautete die staatliche Doktrin, die alles Abstrakte, Kritische oder der Avantgarde Zugewandte unterdrückte. So wurde auch Lutosławskis Erste Sinfonie, sein erstes großes Werk, als »formalistisch« stigmatisiert und verboten. Dem Künstler blieb nichts anderes übrig, als sich mit Gelegenheitskompositionen über Wasser zu halten. Erst nach Stalins Tod fand er zu seinem persönlichen musikalischen Ausdruck.

Lutosławski: Sinfonie Nr. 3

In seinen Werken wimmelt es von unkonventionellen Strukturen und Überraschungen, von Witz und Schrecken, dicht beieinander. Dies vereint Lutosławski mit Elementen des Spiels, mit dem »kontrollierten Zufall«, wie er einmal äußerte. Und mittendrin: ungeheure Momente der Klangsinnlichkeit. Der Komponist Krzysztof Meyer erinnerte sich einmal: »Lutoslawski pflegte zu sagen, dass das höchste Ziel der Wissenschaft die Wahrheit sei, und das höchste Ziel der Kunst die Schönheit«.

»Lutosławskis Musik ist von solch einer Tiefe und Schönheit, dass es einem den Atem verschlägt.«

Anne-Sophie Mutter, Geigerin

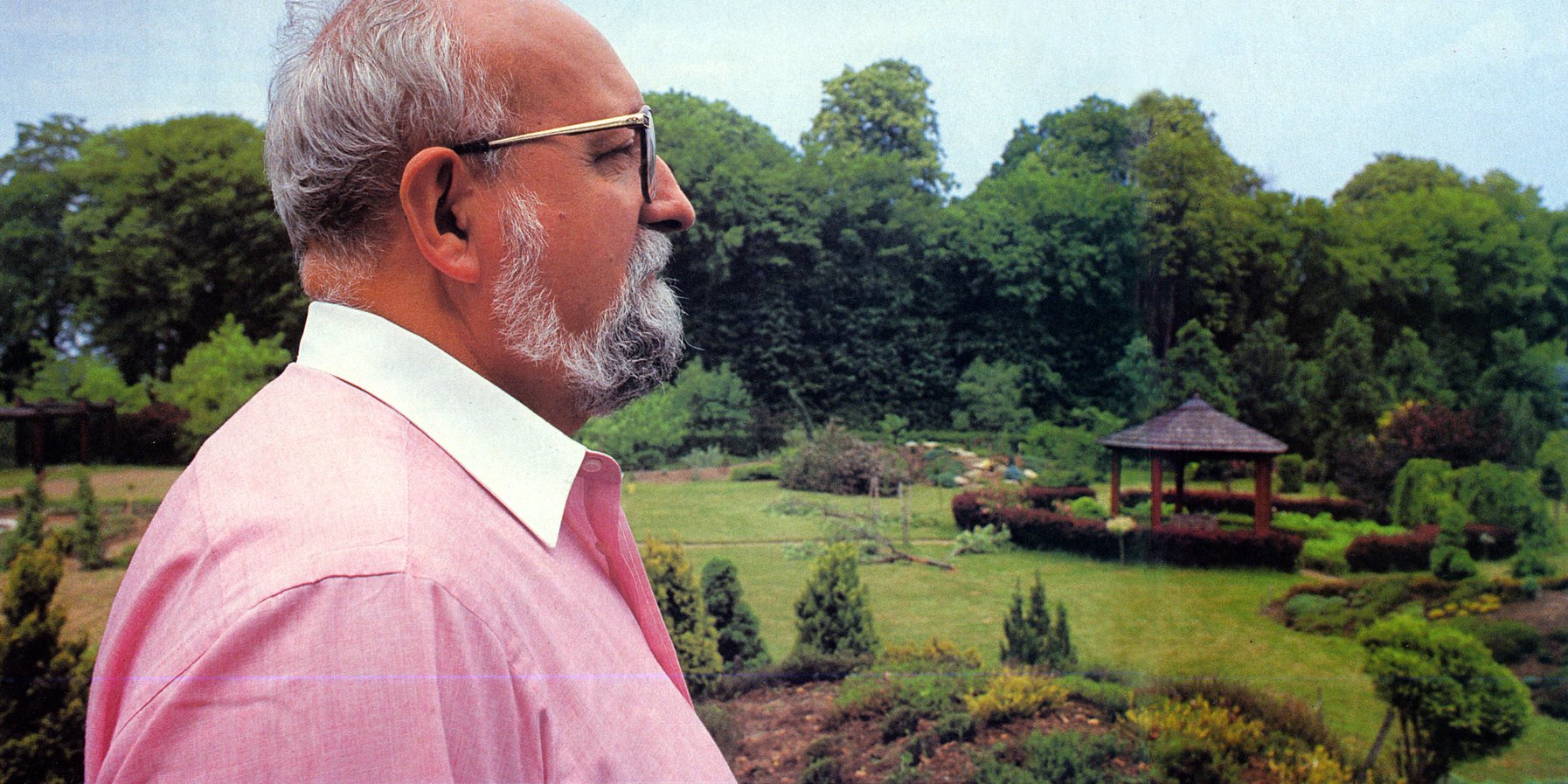

Krzysztof Penderecki: Querkopf der Neuen Musik

Krzysztof Penderecki, 20 Jahre nach Lutosławski geboren, gilt heute als einer der berühmtesten lebenden Komponisten für klassische Musik. Im Gegensatz zu seinem älteren Kollegen war für ihn die Situation in der Heimat hoffnungsvoller. In der kommunistischen Volksrepublik Polen, die als solche noch bis 1989 bestand, erhielt er staatliche Auszeichnungen, leitete die Musikhochschule in Krakau und durfte im Ausland als Dirigent auftreten.

Dies hinderte Krzysztof Penderecki nicht daran, musikalisch Position zu beziehen: Nicht nur als (anfänglicher) Anhänger der verpönten Neutöner aus dem Westen, sondern auch als gläubiger Katholik und Komponist geistlicher Werke provozierte er das kommunistische Regime. Sein Werk »Lacrimosa« widmete er dem polnischen Volksaufstand von 1970 gegen die Staatsgewalt. Kurz nach dessen Uraufführung 1980 kam es zu Unruhen – bis zum Fall des Eisernen Vorhangs sollten allerdings noch neun Jahre verstreichen.

Als berühmtester Querkopf der Neuen Musik gilt Penderecki spätestens seit Erscheinen seiner »Lukas-Passion«, mit der der einstige Avantgardist 1966 für einen Skandal sorgte. Darin bekannte er sich zu einem Klangideal, das dem seiner revolutionär gesinnten Kollegen vollkommen widersprach. So griff Penderecki stellenweise auf das altbekannte, verpönte Tonartensystem zurück – auf Dur und Moll –, und bekannte sich mit dem Stück zu intuitiv verständlicher, sinnlicher Musik, auch zu Einflüssen aus der Romantik. Sein Ideal: Eine Mischung aus Tradition und Innovation.

Penderecki: St. Luke Passion

In Avantgarde-Kreisen fortan geächtet, versammelte Penderecki durch seine Kehrtwende ebensoviele Bewunderer um sich. Ihren Gipfel erreichte die Kontroverse mit dem Klavierkonzert »Resurrection«, gewidmet den Opfern des 11. September 2001. Die polnische Presse warf ihm vor, das Werk sei durchdrungen von der Ästhetik der Sowjets. Penderecki seinerseits konterte mit einer Abrechnung mit der polnischen Musikszene und drohte, aus Polen auszuwandern. Mittlerweile haben sich die Wogen geglättet: Penderecki ist in Polen – und sich selbst treu – geblieben.