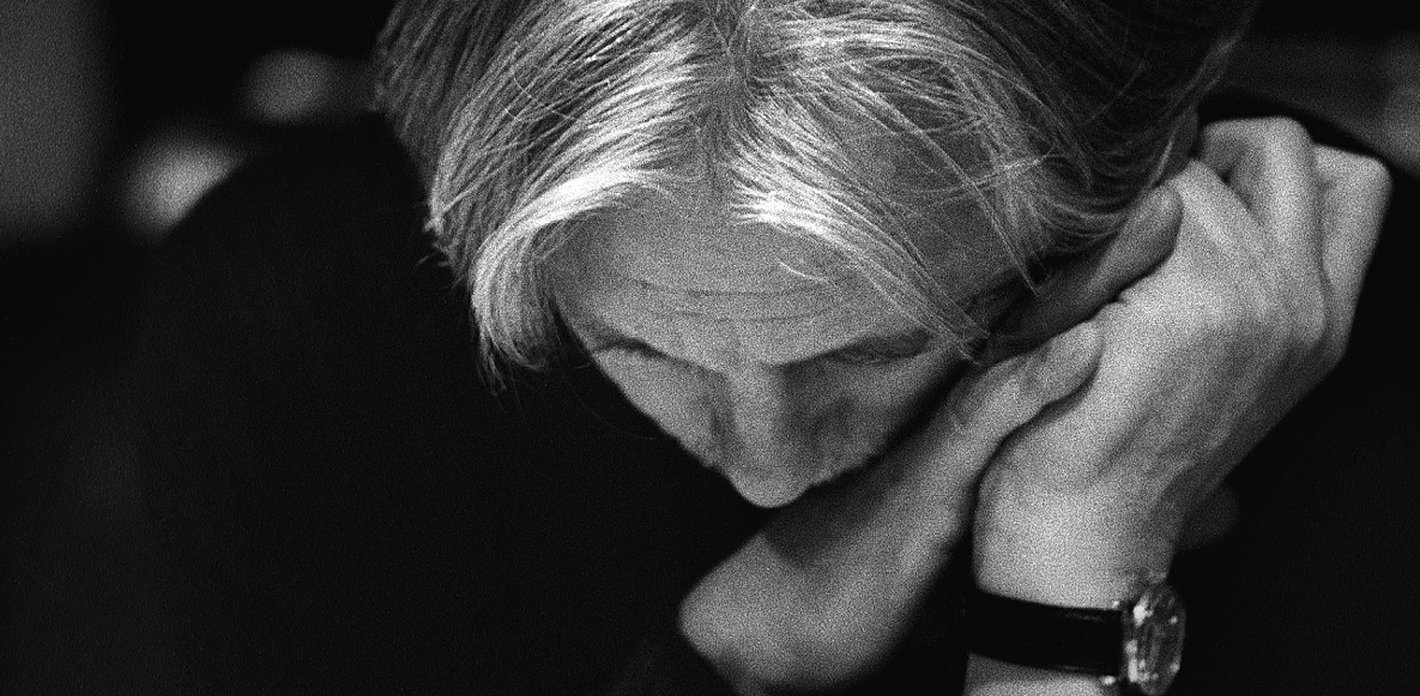

Schulterlange weiße Haare umgeben das schmale Gesicht. Wenn er lächelt, ist es ein wahres Lächeln. Es passt erfreulich schlecht zum Image eines bis zur Unnahbarkeit strengen Eigenbrötlers – das haben ihm eher die Medien verpasst als die Musiker. Die schwärmen von Manfred Eicher oft wie von einem Zauberer, der mit unendlicher Sensibilität, Geduld und Zuversicht ihr Bestes hervorbringt. Über 1500 Alben sind es bis heute, die bei ECM erschienen, viele davon legendär. Nicht unnahbar, aber gut getarnt ist das Büro, in dem der Labelchef und seine Mitarbeiter arbeiten: Ein Zweckbau im Gewerbegebiet des Münchener Westens, in the middle of nowhere, mit dem Grundrauschen der A 96 direkt vorm Fenster. Nicht weit von hier hat vor 50 Jahren alles begonnen.

Reflektor Manfred Eicher

In der »Reflektor«-Reihe erhalten ausgewählte Künstler symbolisch den Schlüssel zur Elbphilharmonie. Das heißt: Sie bestimmen das Programm. Vom 3. bis 6. Februar 2020 ist Manfred Eicher an der Reihe.

»Wenn Eicher an einen Musiker glaubt, riskiert er alles.«

Schubert und Miles Davis

Da arbeitete ein junger Kontrabassist in seiner Freizeit bei »Elektro-Egger« in Pasing. Er war 25 Jahre alt, als er 1969 den Job verließ und mit 16.000 Deutschen Mark ein eigenes Label gründete, die »Edition of Contemporary Music«. Es war eine Zeit, als der Jazz sich in einer Krise befand. Eicher wollte das ändern, und er tat es als Produzent, Tonmeister, Inspirator in einer Person. Mitte der 1970er war ECM selbst in New York schon bekannt und trug dort bei zum Durchbruch von Steve Reich. Freilich war das »geschriebene Musik«, wie Eicher Kompositionen gern nennt. Für sie, für alles von Renaissance bis Avantgarde, wurde das Label um »New Series« erweitert. Eicher war in Lindau mit der Geige aufgewachsen, und Schubert war ihm nicht weniger vertraut als Miles Davis. Es fällt ihm leicht, »in beiden Territorien etwas aufzuspüren«, wie er sagt.

Keith Jarretts Anfänge

Wenn Eicher an einen Musiker glaubt, riskiert er alles. So wie beim jungen Jazzpianisten Keith Jarrett, mit dem er 1971 ein Soloalbum produziert hatte. Er organisierte ihm eine Europatournee, den Auftritt in Köln schnitt er mit und machte zwei Vinyls daraus, verpackt in der noblen minimalistischen Optik, die es einem unmöglich macht, ein ECM-Album ungehört zur Seite zu legen. The Köln Concert wurde bis heute dreieinhalb Millionen Mal verkauft, und nicht nur damit hat Eicher Musikgeschichte gemacht. Künstler wie die amerikanische Performerin Meredith Monk und die armenisch-amerikanische Bratschistin Kim Kashkashian konnten sich mit ihm über Jahrzehnte hinweg entfalten; der Welterfolg des Komponisten Arvo Pärt wäre ohne ECM nicht denkbar.

Wider den Kommerz

Marketing, Zielgruppen, Wirtschaftlichkeit haben Eicher nie interessiert. Er folgte immer nur seinen Visionen, aber gerade die verrücktesten hatten oft ein gewaltiges Echo, etwa die Idee, den Saxofonisten Jan Garbarek über sakralen Gesängen der Hilliards improvisieren zu lassen: »Officium« von 1991 ist noch heute ein Kultalbum. Doch Verkaufserfolge sind nie das Ziel. Sie sichern nur den Kern der Arbeit, ganz gleich, ob es um argentinische Tangos oder Bachs Cellosuiten geht. Die Suche nach »etwas, das man nicht kennt«, nach der Aura des Klanges, nach Wahrhaftigkeit. Sie wird möglich in Projekten, die Zeit brauchen, in langen künstlerischen Partnerschaften. Mittlerweile aber zwingt der massive Schwund des Tonträgermarkts auch ECM zum Streaming. »Da gibt es keine Plattendramaturgie mehr«, sagt Eicher, »kein Vorne, Mitte, Ende.« Heute könne so etwas wie ECM nicht wieder entstehen: »Es ist eine Zeit, die keine Entwicklung mehr zulässt.« In dieser Zeit ist seine Arbeit kostbarer denn je.

Text: Volker Hagedorn, Stand: 28.10.2019