Text: Tom R. Schulz, Dezember 2021

Vor rabenschwarzem Hintergrund leuchtet ein einzelnes Blatt. Aufrecht steht es, wie übrig geblieben, das letzte seiner Art, filigran und von der Jahreszeit schon gezaust. Es wirkt dünn und kostbar, wie pures, fein bearbeitetes Gold. Ein Memento mori, eine Erinnerung an die Sterblichkeit. Doch dieses Herbstblatt hier ist keine Nature morte, nicht einfach ein Stillleben der Vergänglichkeit. Seine rechte Hälfte erweist sich bei näherem Hinsehen als grauenhaft futuristisch, als Pflanze gewordener Cyborg: Das organische Aderwerk der linken Seite verwandelt sich unauffällig in parallel verlegte, schmale Linien, wie man sie von den Platinen auf Mikrochips kennt. Wir Menschen schauen von links nach rechts; der Blick geht also von der zarten Regellosigkeit der Natur zur strengen, effizienten Linearität des digitalen Zeitalters.

Live in der Elbphilharmonie

Am 11.3.2025 präsentieren Maria Schneider und das Oslo Jazz Ensemble das Projekt »Data Lords« im Großen Saal.

Das von Aaron Horkey geschaffene Bild illustriert perfekt das Doppelgesicht des letzten Albums von Maria Schneider, dem es als Cover dient: »Data Lords« verhandelt auf zwei CDs nacheinander die von der Komponistin als solche empfundenen Monströsitäten der digitalen Großkonzerne und die unzerstörbaren, von keinem Behemoth der Tech-Welt je eroberbaren Schönheiten der (menschlichen) Natur. »Data Lords« ist ein Meisterwerk – wie eigentlich alles, was Maria Schneider seit bald 30 Jahren künstlerisch zur Welt bringt, immer mit langen Pausen dazwischen.

Ein eigenes Genre

Ihre 1994 gegründete Band hieß am Anfang noch Maria Schneider Jazz Orchestra, ehe sie um die Jahrtausendwende das Wort »Jazz« daraus strich. Das war nur konsequent. Denn so vergleichsweise konventionell Bigband-haft ihr Orchester auch besetzt sein mag, koloriert Schneider den Notensatz doch immer wieder mit klanglichen Subtilitäten, die sich besonderen Instrumentenkombinationen verdanken. Und dazu spielen ihre Musiker:innen derart frei und souverän über alle stilistischen Grenzen nicht nur des Bigband-Jazz, sondern des Jazz überhaupt hinweg, dass die Kunst von Maria Schneider und ihrer handverlesenen Band ein Genre sui generis bildet.

In seinen warmherzigen Liner notes zum Debütalbum »Evanescence« (1994) schrieb Schneiders Mentor Bob Brookmeyer noch launig-patriarchalisch, das Auftreten von Maria Schneider sei auch deshalb ein Segen, weil »nach all den Jahren, in denen ich auf der Bühne mit anderen hässlichen Kerlen in einer Reihe saß, das Erscheinen eines hübschen Gesichts da vorn so belebend ist wie frische Luft«, nur um rasch hinzuzufügen, dass Musiker (selbstredend männlichen Geschlechts) entgegen landläufiger Überzeugung durchaus Güte, Können, Musikalität und Talent zu schätzen wüssten, egal, von wem es komme. »Zudem erkennen sie Blender rasch.«

Falls Schneider jemanden blendet, dann nur deshalb, weil sie selbst eine originäre, warm und hell strahlende Lichtquelle in der zeitgenössischen (Improvisations-)Musik ist. Sie hat ein singuläres Talent für die Gestaltung von Klang und Textur, und sie sättigt ihre Partituren mit einem Reichtum an melodischen, harmonischen und rhythmischen Gedanken, die sie so lange redigiert und verfeinert, bis jeder Moment in jedem ihrer Stücke organisch wirkt, genau richtig, zwingend. Ihre Musik leuchtet vor Schönheit und Raffinement, Sanglichkeit und Tiefe, die sich manchmal auch zu einem faszinierenden, kaum durchhörbaren Geflecht aus einander umschlingenden musikalischen Linien verdichtet.

Die Spieler:innen im Ohr

Anders als Carla Bley und Toshiko Akiyoshi, die in ihrer künstlerischen Laufbahn immer ein Parallelleben auch als Pianistinnen geführt haben, verlegte sich Maria Schneider von Anfang an ganz aufs Komponieren und Dirigieren. Ihre Konzentration aufs Erschaffen einer Welt, die andere zum Leben erwecken, geht einher mit einer Eigenschaft, bei deren Nennung in der Jazz-Welt stets der Name Duke Ellington fällt: das Vermögen, beim Komponieren die ausführenden Spieler:innen im Ohr und im Sinn zu haben und ihnen perfekt auf sie zugeschnittene Improvisations-Vorlagen zu liefern.

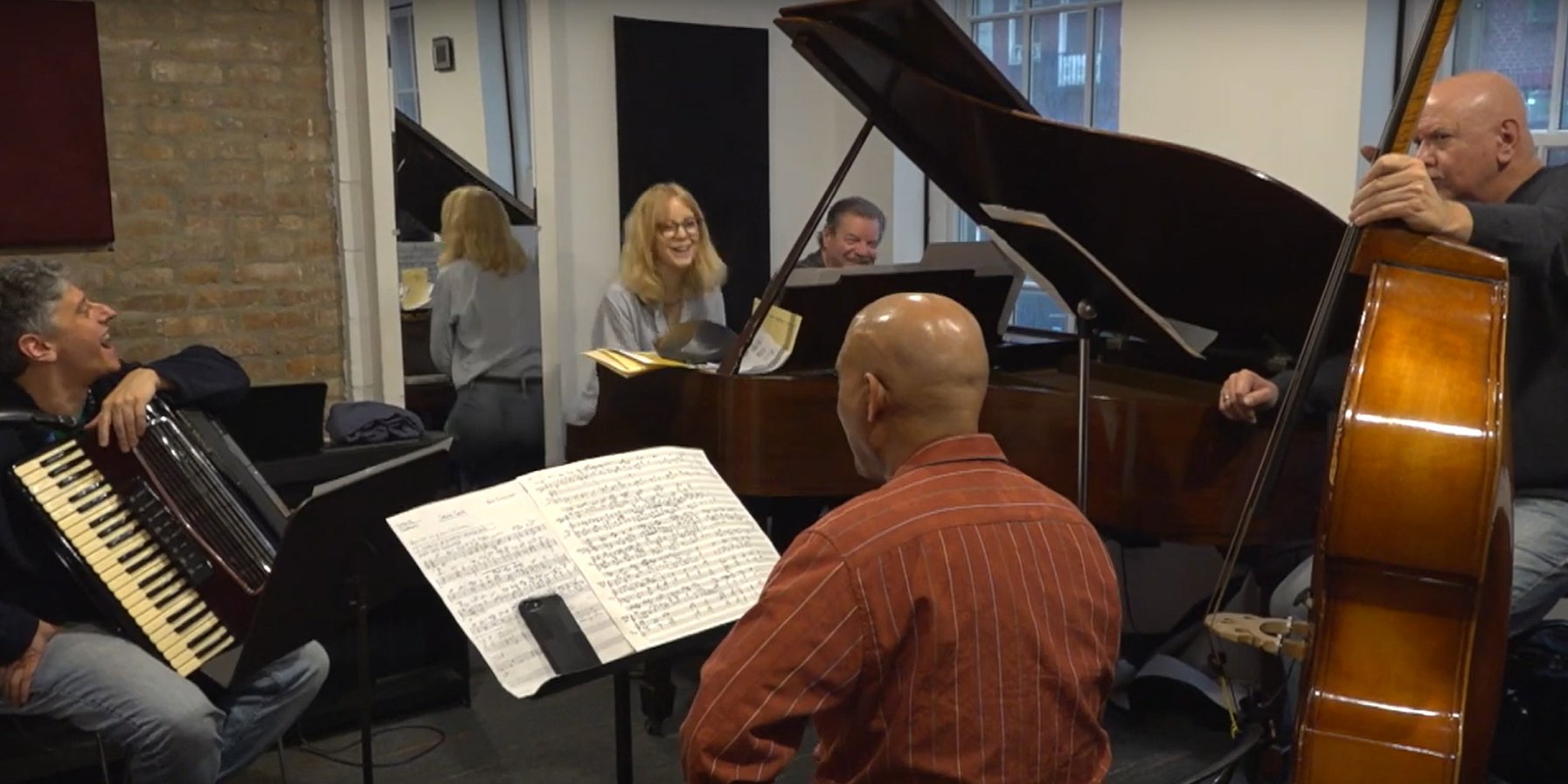

Es ist deshalb kein Zeichen von Koketterie, wenn Schneider die beiden Grammys, die sie 2021 für »Data Lords« bekam (nach fünf solchen Trophäen für frühere Alben), mindestens so sehr ihren Musikern zurechnet wie sich selbst. Was die Chefin erdacht und aufgeschrieben hat, wird zu einem unverwechselbaren Werk erst dank der ausschweifenden improvisatorischen Fantasie und interpretatorischen Klasse der Solist:innen. Teilweise schon seit 30 Jahren beschäftigt Schneider in ihrer Band Spitzenmusiker wie den Baritonsaxofonisten Scott Robinson, den Gitarristen Ben Monder, den Pianisten Frank Kimbrough, den Altisten Steve Wilson oder den Tenoristen Donny McCaslin, deren Persönlichkeiten sich auch über lange Solostrecken mit nie versiegendem Nuancenreichtum entfalten. Sie arbeitet mit Leuten, die immer noch etwas Neues zu sagen haben und das so zu artikulieren vermögen wie niemand sonst.

Zentralgestirne im Orchesterkosmos der Maria Schneider sind auch der Bassist Jay Anderson und der Schlagzeuger Johnathan Blake: Sie wissen sich meilenweit entfernt von jeder Rhythmus-Knechtschaft und spielen erregend eigensinnig. Und mit dem Akkordeonisten Gary Versace hat Schneider den vielleicht extravagantesten Glücksgriff getan. Der Mann ist ein flirrend leichter Virtuose, der mit einem einzigen Ton die ganze Atmosphäre eines Songs in eine Anmutung von Paris, von Musette, von heiterer Melancholie umprägen kann.

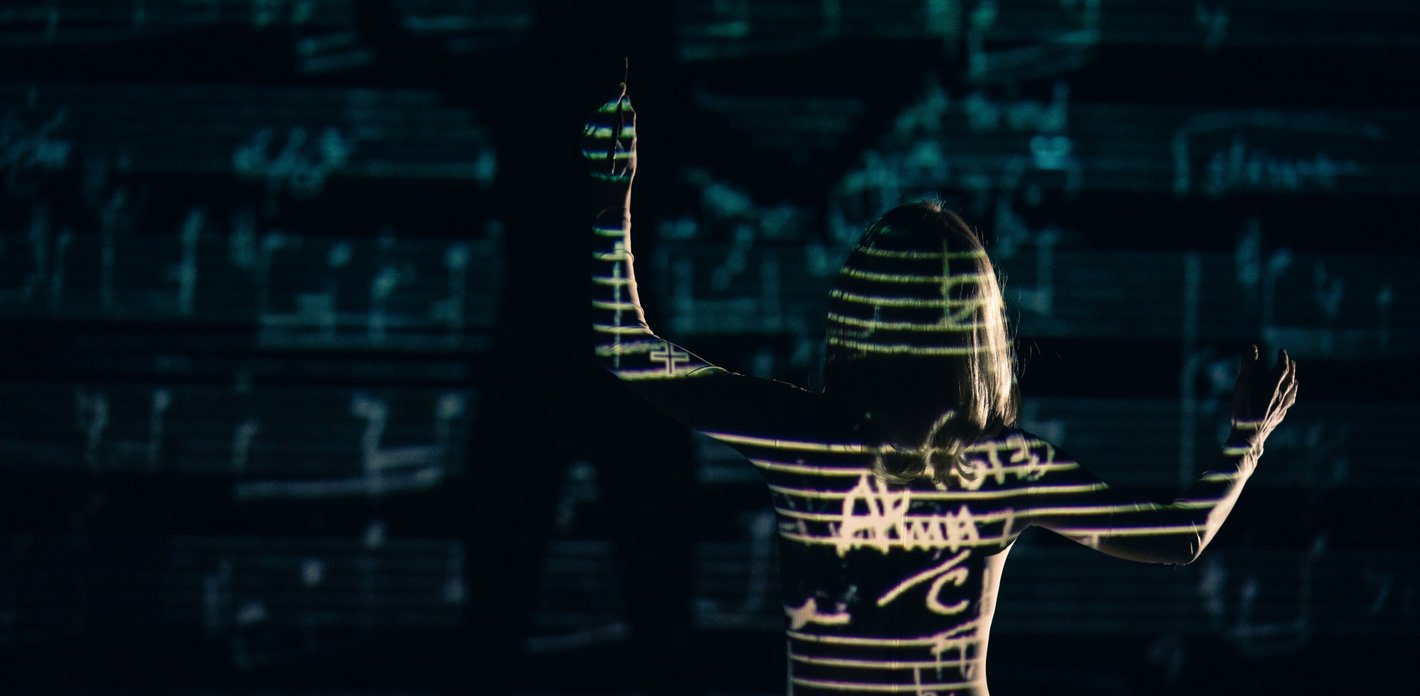

Trailer: »Data Lords«

Gegen die globalen Data Lords

So imaginativ und vollkommen ihre Kunst erscheint, so nah ist Maria Schneider doch an unser aller Lebenswirklichkeit. Ihrer saftigen Wut über Data Lords vom Schlage Google, Facebook, Amazon & Co., die sich an Daten von Abermillionen Individuen bereichern und gleichzeitig jeder steuerlichen Verantwortung aus dem Wege gehen, macht sie immer wieder auch in Interviews, Artikeln und Essays Luft. Logische Folge im Denken und Handeln einer Künstlerin, die sich schon vor 20 Jahren aus der liebevollen Umarmung der Musikindustrie freigestrampelt hat und seither mithilfe der Internet-Plattform »Artist Share« ihr eigenes Ding macht.

Der Name »Artist Share« spielt auf den Anteil an, den Künstler vom Musikgeschäft abbekommen – oder eben nicht. Und er verweist auf die Bereitschaft jener Künstler, die ihr Werk über diese Plattform vertreiben, sich umfänglich mit ihrem Publikum auszutauschen und es teilhaben zu lassen am künstlerischen Prozess, und sei es nur als Geldgeber. Wäre man schnell genug gewesen, man hätte im Vorfeld der Veröffentlichung von »Data Lords« für 125 Dollar einen der 100 von Aaron Horkey handsignierten Drucke mit seinem tollen Covermotiv erworben – und damit auch noch sein Scherflein beigetragen zur Finanzierung dieses selten grandiosen Albums.

Dieser Artikel erschien im Elbphilharmonie Magazin (Ausgabe 1/22).