Text: Regine Müller, erschienen im April 2025

John Cage gehört zu den Künstlern, für die herkömmliche Gattungsbezeichnungen nicht so recht greifen. Er wird zwar vornehmlich als Komponist geführt, und tatsächlich hat er ja in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen revolutionären Einfluss darauf ausgeübt, wie heute über Musik nachgedacht und wie sie rezipiert wird. Diese zukunftsträchtige Wirkmacht auf die Musik verdankt sich aber weniger seiner Arbeit innerhalb der Grenzen dessen, was man gemeinhin als Komponieren bezeichnen würde. Sondern vor allem seiner unbefangenen Art zu denken, grundsätzliche Fragen zu stellen und überraschende Konzepte auszubrüten. Sein Denken war bestimmt von seiner Begabung, sich scheinbar absichtslos, aber mit grenzenloser Aufnahmebereitschaft durchs Leben treiben zu lassen – um sich dann umso entschiedener dort festzubeißen, wo ihm das Terrain verheißungsvoll erschien.

Seine Biografie ist eine nicht enden wollende Abfolge fruchtbarer Begegnungen, sie liest sich wie ein »Who’s Who« der westlichen Moderne, angefangen bei Arnold Schönberg über den Bauhaus-Adel und New Yorker Avantgarde-Kreise um Peggy Guggenheim bis hin zu Karlheinz Stockhausen und Yoko Ono. Seine Ideen entwickelten sich entlang der Inspirationen durch diese Begegnungen. John Cage – 1912 in Los Angeles geboren und 1992 in New York City gestorben – war zeit seines Lebens ein Suchender ohne die tragische Schicksalsattitüde des Heimatlosen; sein Gestus war spielerisch, von Neugierde getrieben und bedenkenlos ins Offene gerichtet, jenseits von Zuschreibungen, Stil- und Gattungsgrenzen.

Tanzstück für improvisiertes Schlagwerk

Deshalb ist auch sein Œuvre so schwer zu fassen; der Allrounder oszillierte zwischen Aktions- und Konzeptkunst, Dichtung, Malerei, Pilzkunde, Philosophie und Musik. Viele seiner Werke kann man allenfalls einkreisen in Grauzonen von »nicht mehr« und »noch nicht«. Seine allererste Komposition entstand nach eigenem Bekunden bei einem Aufenthalt auf Mallorca, in einer Zeit, als er zugleich malte und Gedichte schrieb. »Die Musik, die ich komponierte, folgte einer mathematischen Methode, an die ich mich nicht mehr erinnere. Sie kam mir selbst nicht wie Musik vor, also ließ ich sie, als ich Mallorca verließ, zurück, um mein Gepäck nicht zu beschweren.«

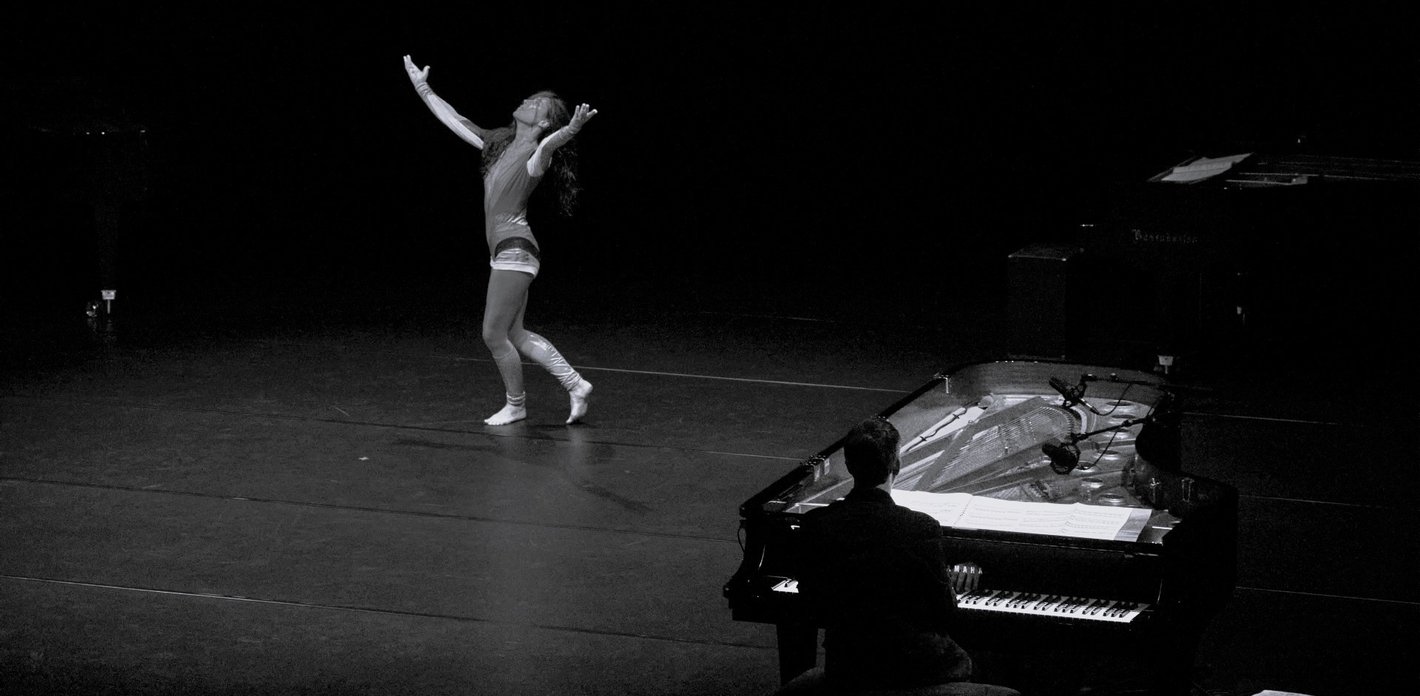

Einem der vielen Wendepunkte in Cages Schaffen widmet sich die Performance »Cage²« des Pianisten Bertrand Chamayou und der Tänzerin Elodie Sicard. Die beiden setzen eine Auswahl von Cages frühen Werken für präpariertes Klavier in einen experimentellen Dialog mit einer Choreografie – was zielgenau an den Ursprung dieser Musik zurückführt, denn diese Stücke waren von Beginn an als Tanzprojekte geplant.

Das allererste Werk dieser Reihe – das zwischen 1938 und 1940 entstandene »Bacchanale« – war ein Tanzstück, das die afroamerikanische Tänzerin Syvilla Fort bei Cage in Auftrag gab. Ihm schwebte dafür ein SchlagzeugEnsemble vor, mit dem er Klänge erzeugen wollte, die von indigener und asiatischer Musik inspiriert waren. Die »Erfindung« des präparierten Klaviers war dann in Wahrheit eine Notlösung, wie Chamayou am Telefon berichtet: »Der Raum, in dem die Aufführung stattfinden sollte, erwies sich als viel zu klein für das geplante Schlagwerk-Ensemble. Cage musste für ›Bacchanale‹ also sehr schnell eine Lösung finden. Und da er bereits sehr plastische Vorstellungen im Kopf hatte, fing er einfach an, das Klavier zu präparieren, um damit perkussive Klänge zu erzeugen. Das war ausgesprochen effektiv.«

Ein »utopisches Klavierkonzert«

Cage präparierte das Innere eines Flügels mit einfachsten Materialien aus dem Baumarkt-Sortiment. Angeregt von den Experimenten seines Lehrers Henry Cowell, platzierte er Filz-, Metall- und Gummigegenstände auf, unter oder zwischen die Saiten eines Flügels. Das veränderte den Klavierklang drastisch und schuf eine völlig neue Klangwelt.

Auf »Bacchanale« sollten noch einige weitere Stücke für Tänzer und Choreografen folgen, darunter auch für seinen späteren Lebensgefährten Merce Cunningham und dessen damalige Compagnie-Partnerin Jean Erdman. Cage war in den frühen Vierzigern stark von der Musik nicht-westlicher Kulturen und dem Zen-Buddhismus beeinflusst. Die Titel seiner Werke für präpariertes Klavier und Tanz verraten zudem seine Auseinandersetzung mit den vorherrschenden politischen Themen der Entstehungszeit, etwa »Our Spring Will Come« (1943), das die Proteststimmung gegen die damals herrschende Rassentrennung in den USA spiegelt, oder »In the Name of the Holocaust« (1942).

Doch auch poetische Passagen und Momente von heiterem Witz finden sich unter den zwölf für »Cage²« ausgewählten Werken, die allesamt aus den Jahren 1940 bis 1945 stammen und die Bertrand Chamayou in der Summe als »ein utopisches Klavierkonzert« versteht – oder auch als eine Art »Kabarett«: »Wie zwölf Bilder, zwölf Szenen, zwölf Stimmungen. Das Publikum klatscht zwischendurch. Es ist ein sehr segmentiertes Format, das gut zu Cages Geist passt.«

Choreografie als Verdopplung

Die Idee, diese Musik szenisch aufzuführen, kam Chamayou bei einem Auftritt beim Lucerne Festival, als er ein Programm mit Werken von Ravel und Cage spielte: »Da spürte ich, dass mir eine Erweiterung meiner pianistischen Geste fehlte, und zwar durch eine choreografische Geste. Mir schwebte eine Art Verdopplung vor. Diese Idee ließ mich nicht mehr los.« Auch wenn es einstweilen noch eine sehr theoretische Idee war, denn von den Performances, die Cage mit seinen jeweiligen Tanzpartnern konzipiert hatte, sind nur die traditionell notierten Klavierstimmen erhalten. Von den originalen Choreografien gibt es weder schriftliche noch filmische Aufzeichnungen.

Gemeinsam mit der Tänzerin und Choreografin Elodie Sicard entstand für »Cage²« also eine ganz neue Choreografie: »Die Musik ist ja für sich schon sehr stark, wir haben es da mit zwölf sehr unterschiedlichen Charakteren zu tun«, erklärt Chamayou. Sicard improvisierte frei und spontan nach seinen Klängen. Jeder Moment dieser Entwicklungsphase wurde auf Video festgehalten, jede Idee und ihre Verwerfung, jede Korrektur wurde aufgezeichnet. »Immer, wenn wir eine Geste gut fanden, haben wir alles andere rausgeschnitten und alles Passende nach und nach zusammengefügt. Es ist letztendlich eine Montage aus Bildern entstanden. Dann entwickelte Elodie von diesem Video die Choreografie, die schließlich ganz exakt festgelegt wurde.«

Bolzen, Schrauben, Gummidämpfer

Die Choreografie wurzelt also in Improvisation und spontanen Gesten, wurde dann aber ganz detailliert in einer gestischen Partitur festgeschrieben. Der Eindruck des Spontanen, der sich sowohl bei Chamayous Klavierspiel als auch bei Sicards Tanz einstellt, ist eigentlich eine ziemlich perfekte Täuschung; Raum für Improvisation lässt dieser minutiös ausgetüftelte Abend tatsächlich wenig. Für Chamayou manifestiert sich darin ein interessanter Widerspruch: »Wir denken bei Cage natürlich an Improvisation und vor allem an den Zufall als entscheidenden, Struktur gebenden Faktor, aber diese Stücke sind sehr früh entstanden, und damals hat er noch ziemlich exakt notiert. Es ist eine genau ausgeschriebene, rhythmische Musik, die Notation ist klassisch, im Gegensatz zu anderen, späteren Stücken, die grafisch reicher notiert sind.«

Chamayou sieht in den Stücken für präpariertes Klavier einen Wendepunkt in Cages Schaffen: »Sein konzeptionelles Denken fängt genau hier an, mit der Idee, das Klavier zu präparieren. Und auch der Zufall kommt hier erstmals ins Spiel, nämlich durch die Akzeptanz, dass das Ergebnis jedes Mal anders klingt.« Zwar hat Cage eine sogenannte Vorbereitungstabelle angefertigt, die so genau wie möglich die Präparierung des Instruments beschreibt, die Größe der verwendeten Bolzen, Schrauben oder Gummidämpfer sowie deren Positionierung im Klavierkorpus angibt. Aber tatsächlich klingt dann doch jedes präparierte Klavier anders – allerdings immer so, dass es überhaupt nicht mehr wie ein Klavier klingt, sondern durchweg außereuropäische Assoziationen weckt: »Es fühlt sich an wie eine Reise um die Welt«, sagt Chamayou, »von Afrika bis nach Japan, vom Buddhismus und Taoismus bis hin zur Sufi-Musik Persiens und des Nahen Ostens … Das Klavier, das Wahrzeichen der westlichen Musik, mausert sich im Laufe der Skalen und Farben zu etwas ganz anderem.«

Um derart fremde, exotische Klänge zu erzeugen, braucht es ausreichend Zeit, das Instrument nach Cages Angaben zu präparieren. Deshalb werden bei »Cage²« vier Klaviere auf der Bühne stehen, die auf unterschiedliche Weise präpariert wurden. Jeweils in einer Ecke der Bühne platziert, bilden die vier Instrumente ein Quadrat; der Titel des Abends wird so auch optisch sinnfällig – und bezieht sich zudem auf die Präsenz von zwei Interpreten, einem Pianisten und einer Tänzerin.

Zur Zeit der frühen Kompositionen für präpariertes Klavier sei Cage im Grunde noch alles andere als ein versierter Komponist gewesen, meint Chamayou und sieht gerade darin den Reiz: »Seine begrenzten Kompetenzen und Ausdrucksmittel, sein damals noch mangelhaftes Wissen darüber, wie man Musik komponiert, das war seine Stärke. Cage hatte eine blühende Fantasie und nutzte sie auf intelligente Weise, um sich auszudrücken. Er war sicher ein wichtiger Komponist, aber vor allem war er ein wichtiger Künstler – denn er stellte fundamentale Fragen.«

Dieser Artikel erschien im Elbphilharmonie Magazin (Ausgabe 2/25).

- Elbphilharmonie Kleiner Saal

Bertrand Chamayou, Klavier / Elodie Sicard, Tanz – Internationales Musikfest Hamburg